Landwirtschaft früher

Altenstädt war jahrhundertelang ein typisches Bauerndorf - hier Eindrücke aus vergangenen Tagen

Fast die gesamte Bevölkerung lebte direkt oder indirekt von der Landwirtschaft. Heute, Anfang des 21. Jahrhunderts, gibt es gerade mal noch drei Vollerwerbslandwirte und nur noch wenige Nebenerwerbsbauern. Hier soll über die Geschichte der Landwirtschaft im Allgemeinen und in Altenstädt im Besonderen berichtet werden.

1. Landwirtschaft im Wandel der Zeit

2. Fotos aus Altenstädt - Landwirtschaft früher

3. Kleine Ergänzung über die Landwirtschaft in Altenstädt

4. Bauernregeln zum Wetter

5. Entwicklung der Landwirtschaft in Altenstädt

6. Dörfliches Leben in Altenstädt

7. Siebzehn Ruten - ein jämmerlich Ackerstück

8. Gedicht zum Thema Landwirtschaft

9. Bauer im Nebenerwerb - ein Beispiel

10. Ziegenzuchtverein

11. Kartoffelernte - ein Beispiel

Weitere Informationen über das Bauernleben in Altenstädt gibt es bei folgenden Sonderthemen zur Geschichte:

- Rechnungs- und Salbücher

- Specification 1749

- Abgaben der Bauern

- Der Zehntpfennig

- Grundlastenablösung

- Grundbesitz 1807

- Gebäuderolle 1880/81 (folgt)

- Flurnamen (folgt)

- Berufe in Altenstädt

- Schlachten früher

- Milchannahme

- 1175-Jahrfeier (folgt)

- Hof Döring

- Nachkriegszeit in Altenstädt (folgt)

- traditionelle Roggenernte bei Reuters 1997 (folgt)

Weitere Fotos gibt es unter “Altenstädt früher”

1. Die Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Über die “Landwirtschaft im Wandel der Zeit” hat Martha Knatz, die selbst in und mit der Landwirtschaft gelebt hat, einen Aufsatz geschrieben:

von Martha Knatz - 2005

Die Ernährung der Menschen mit Hilfe der Landwirtschaft hat in tausenden von Jahren eine enorme Entwicklung durchlaufen. Konnte der Steinzeitmensch sich noch durch Sammeln und Jagen ernähren, so sah man sich doch bald gezwungen den Boden zu bearbeiten um die Ernährung zu sichern.

Zunächst tat man dies durch Einsatz menschlicher Arbeitskraft den Boden aufzulockern, aufzureißen um Samenkörner mit der Hand hineinzulegen. Im Lauf der Zeit wurden dann Ochsen vor den Pflug gespannt. Der Pflug, zuerst ein Holzgestell, später aus Eisen, wurde immer wieder verbessert.

Mehr Menschen brauchten mehr Nahrung, dazu mussten die Wälder gerodet werden (in Altenstädt zuletzt der “Mittelbusch”), die in unserer Heimat den größten Teil des Landes bedeckten. Viele Ortsnamen weisen durch ihre Bezeichnung ..roden, ..rohde, ..rod darauf hin.

Als ältestes Haustier ist neben dem Hund wohl das Rind zu nennen, danach auch Schwein, Schaf, Ziege, Huhn, Gans und Ente. Das Pferd als Arbeitstier für die Landwirtschaft zu nutzen war den Kleinbauern nie möglich.

Viele Jahrhundertelang änderte sich nicht allzu viel im Leben mit der Landwirtschaft.

Was die Menschen immer wieder in große Nöte führte, waren Ereignisse auf die sie keinen Einfluss hatten: Kriege, Unwetter und Seuchen. Oft gab es Hungersnöte, die vielen Menschen das Leben kostete. Kriegshorden durchzogen da Land und verwüsteten die bescheidenen Hütten. Von vielen Dörfern wissen wir heute nur noch die Namen. Sie wurden zu Wüstungen. (siehe auch “Wüstung Gershausen” und “Flurnamen”).

Das Grundbedürfnis des Menschen nach Nahrung führte schon bei den Römern zu hohem Ansehen des Berufsstandes : “Unter den alten Römern gewann die Landwirtschaft an Ansehen und innerem Ausbau; sie galt bei ihnen als die würdigste Beschäftigung des freien Mannes und man holte die Lenker des Staates vom Pfluge weg.” (Aus: Das Ganze des Landwirtschaft von Dr. Wilhelm Hamm).

Bereits Karl der Große ordnete in seinem Reich die “Dreifelderwirtschaft” an: Nach 2 Jahren Getreidebau folgte im 3. Jahr die Brache damit der Boden sich ruhen konnte. Nachdem die Kartoffel in Europa durch den “Alten Fritz” eingeführt war, wurde die Brache für Hackfrüchte (Kartoffeln, Rüben) genutzt.

Der Landwirt war immer in den Wechsel der Jahreszeiten eingebunden, er beobachtete die Natur, die Gesetzmäßigkeiten des Wettergeschehens (siehe unten: typische Bauernregeln)

So war der Landwirt immer eingebunden in die Gegebenheiten von Witterung, Bodenbeschaffenheit, Erfolg oder Misserfolg bei seinen Tieren.

Bessere Getreidesorten, neue Kulturpflanzen, gezielte Züchtung der Nutztiere, die Entwicklung von Maschinen, die im 18. und 19. Jahrhundert sich allmählich auch bei uns durchsetzten, waren zuerst nur auf großen Betrieben möglich, setzten sich aber nach und nach auch in den kleineren Betrieben durch.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Ackerpflug noch von Pferd oder Kuh gezogen, die Saat aus dem Sätuch gesät, die Disteln von Hand gestochen, das Getreide mit der Sense gemäht, die Garben von Frauen eingebunden, die Körner mit dem Dreschflegel ausgedroschen, die “Frucht” zur Mühle gefahren, das Mehl zu Brot von Hand geknetet, der Backofen angeheizt, usw......

Viele fleißige Hände wurden gebraucht, um die Ernährung zu sichern.

Die Verwendung von mineralischem Dünger, wie es Justus von Liebig’s Erforschung zu verdanken ist, konnte der zunehmenden Zahl der Bevölkerung die Ernährung sichern.

Besonders nach dem zweiten Weltkrieg nahm die Mechanisierung der Landwirtschaft rasant zu. Mehr und mehr übernahmen die Schlepper die Arbeit der Zugtiere. Immer neuer Erfindungen und Entwicklungen von Maschinen und Geräten erleichterten die Arbeit.

Für den Bauern der heutigen Zeit heißt die Devise immer noch: Wachsen oder weichen. Wo das Ende dieser Entwicklung ist, weiß wohl niemand genau.

2. Fotos aus Altenstädt - Landwirtschaft früher

Auf einem Altenstädter Bauernhof 1910 oder 1912 (Dreschmaschine)

u.a.: Martin Sibitzki (mit Hut), Joh.Schneider (rechts daneben), Ritter (ganz rechts) Christine Schneider (zweite Frau von links), Frau Fröhlich (vorne mit Kind)

Häuser Engelhardt + Huhn, heute Geschäfts- und Mietshaus Löber

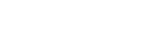

Das Heu wird eingebracht - bei Ritters (Wolfhager Straße) in den

50er Jahren (Fritz und Helene Ritter)

Getreideernte früher - nachgestellt anlässlich der Vorbereitungen zur 1175-Jahrfeier in 2006

Arbeit bei der Dreschmaschine (ca. 1928): v.l. Ludwig Henkelmann, Christine Gerhold, Minna Grede, Maria Bitter, Konr. Bräutigam, Aug. Hillberger, Wilhelm Ritter, Auf. Schlutz, Konrad Schlutz, Hans Kimm, Heinrich Bräutigam

Es geht zum Häfersäen (26. März 1956)

.l.: Heinrich Degenhardt, r.: Adam Bräutigam

Kartoffelernte bei der Warte (60er Jahre)

v. l.: Manfred Schreckert, Christiane u. Christian Löber, Erika Göbel, Ludwig Knatz u. Frau (geb. Engelbrecht, Zur Pforte) Kurt Cellarius, Heinz Schreckert, Burgunde Maushagen u. Emma Löber (Chicago, USA)

Kulturarbeit im Wald (1920?)

links: Wilhelm Ritter

Heuernte Anfang der 40er Jahre bei der Familie Wicke:

Martha und Erna Wicke mit Marianne aus Polen

Der neue Deutz: August und Heinrich Wicke etwa 1954

29.9.1942: Wilhelm Pfennig, Opa von Heinrich Pfennig

“Heumachen” bei Jakob Döring

Heinrich Pfennig: Kuhgespann mit Sämaschine

Winterbeschäftigung: Leinenweben war oft ein Nebenverdienst

Hier: Christoph und Adam Bräutigam (20er Jahre)

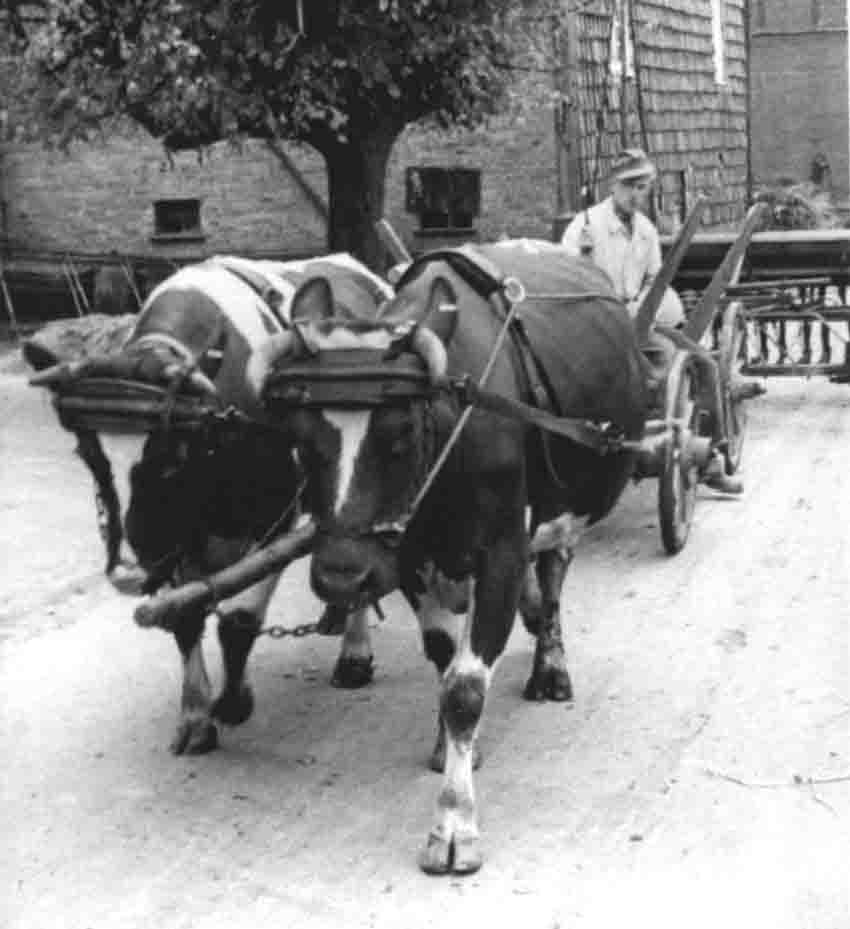

Dreschmaschine in Raiffeisenscheune - wohl in den 40er Jahren (Louis?)

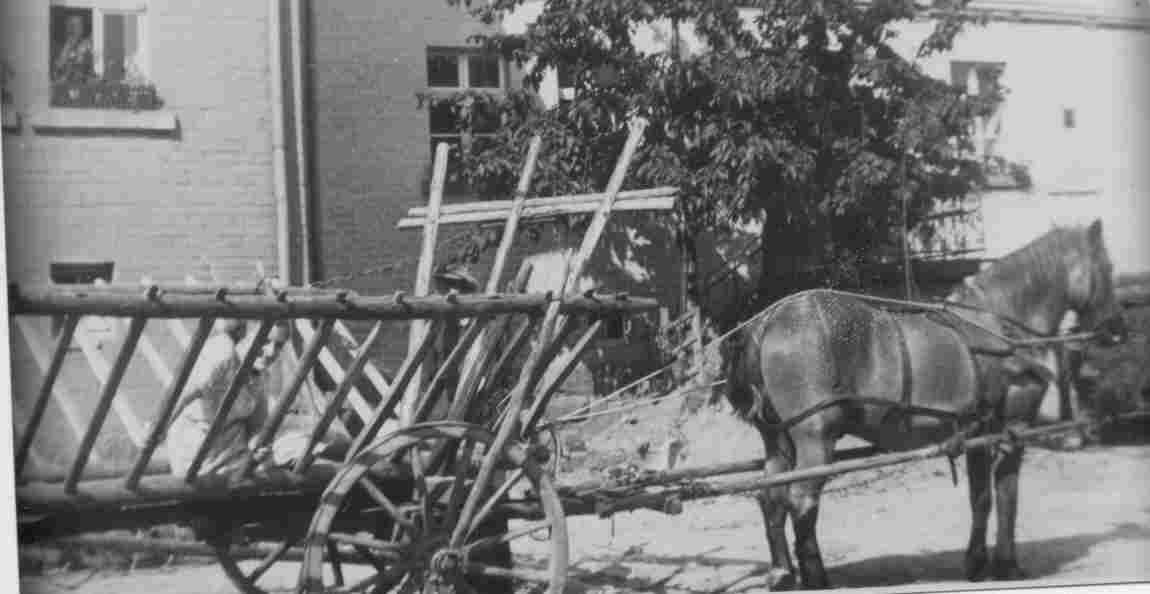

Landwirt Liese mit Kuhgespann in der Wolfhager Straße

Junge Frauen waren in den 50er und 60er Jahren oft bei Bauern angestellt: Hier Lissy (verh.) Schön mit Wilhelm Hamel auf dem Hof Hamel (1955).

Kartoffeln wurden im Frühjahr zum Verbrauch und Pflanzen aus der Erdmiete aufgelesen.

Hier: Garten vom Haus Wolfhager Straße 20, Fam. Hildebrand, 1948

Sichtbares Haus: Wolfhager Straße 22 (Eigentümer Wilhelm Hildebrand)

Zu sehen: Heinrich Hildebrand (knieend) mit Mietern

Eingereicht von Horst Kranz/ Änne Hildebrand

Familie Knatz

unbekannt

Hof Döring (Kasseler Straße)

Dickwurzeln ausmachen - Willi Gerhold auf Traktor (1970er Jahre)

1984: Kartoffelernte bei Riedemanns

Rüben- oder “Dickwurzeln”-Ernte

Hier Heinrich Pfennig beim Abstechen und anschließendem Aufladen (1991)

3. Kleine Ergänzung über die Landwirtschaft in Altenstädt

von Bernd Ritter

- Bis in die 50er Jahre war der Hof Döring, heute Dorfplatz, der größte Betrieb in Altenstädt. Walter Döring verstarb ohne Nachkommen. Der Hof wurde, mit Ausnahme des Wohnhauses, abgerissen. Die Struktur des Anwesen wurde teilweise durch die Dorfplatzgestaltung wieder herausgearbeitet. Die Äcker wurden an weitläufige Verwandte vererbt. Dadurch wurde es auch möglich, die Familie Homburg - heute größter Landwirtschaftsbetrieb (Stand: 2005) in Altenstädt - aus Ehlen aufzunehmen.

- In den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts fand ein rasanter Rückgang der Haupt- und Nebenerwerbsbetrieb in Altenstädt statt. Gab es in den 70er Jahren noch vor fast jedem Haus eine Miste, findet man heute so gut wie keine mehr. Auch der “Bulldog-Verkehr” auf den Feldern hat stark nachgelassen.

- Durch die große Zahl von Pferdehaltern ab ca. 2000 ist dieser Trend wieder leicht rückläufig.

- Der letzte Nutzer von Kühen als Zugtiere war “Buhlen Johann” von der “Höhe” (bis etwa Ende der 70er Jahre).

- Der letzte Nutzer von Pferden als Zugtiere in der Landwirtschaft war August Nelle (bis Ende der 70er Jahre). Sie hatten auch noch einen schweren Pferdeunfall an der Ecke Gasthaus Ritter zu verzeichnen, der aber glimpflich ausging.

Zusammengestellt von Martha Knatz

- Januar muss vor Kälte knacken, wenn die Ernte soll gut sacken

- Wirft der Maulwurf im Januar dauert der Winter bis Mai wohl gar

- Viel Schnee im Januar, viel Segen das ganze Jahr

- Wenn die Tage langen (i.Febr.) kommt der Winter gegangen

- Februar warm, dass Gott erbarm

- Lichtmess (2.Febr.) hell und klar deutet uns ein gutes Jahr

- Märzenschnee tut den Saaten weh

- April, April, der macht was er will

- Ist der April auch noch so gut, er schneit den Bauern auf den Hut

- Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun’ und Fass

- Mamertus, Pankratius und Servatius (11.-13.5.) bringen Kälte und Ärgernuss

- Regnets am Siebenschläfertag (27. Juni) es sieben Wochen regnet

- Peter und Paul (29. Juni) wird am Korne die Wurzel faul

- Im Juli muss braten, was im Herbst soll geraten

- Juliregen nimmt jeden Erntesegen

- Wenn’s im August viel tauen tut, dann bleibt zumeist das Wetter gut

- Am 1. September geht der Hirsch in die Brunst. Ist das Wetter dann gut, bleibt es 4 Wochen gut.

- Was der September nicht kocht, kann der Oktober nicht braten.

- Im Oktober heißt’s “Bauer fahr fort”, d.h. nutze jeden guten Tag.

- November: Fällt der erste Schnee in’n Dreck, bleibt der ganze Winter ein Geck.

- Dezember: Weihnachten im Klee - Ostern im Schnee

- Grüne Weihnacht - weiße Ostern.

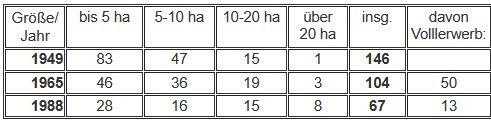

5. Entwicklung der Landwirtschaft in Altenstädt

Stand 2025 (geschätzt): 10-20 ha: 1-2; über 20ha: 3-4

6. Dörfliches Leben in Altenstädt

Martha Knatz in den Mitteilungen des Geschichtsvereins Naumburg

(siehe auch “Winterabende im 19.Jhdt.”)

Das Leben im Dorf war immer von Arbeit und meist auch von Entbehrungen geprägt. Wohl dem, der ein paar Morgen Land sein Eigen nannte oder sich gar zu den “Pääreburen” zählen konnte.

Da das Land nicht vermehrbar war, so wurde auch beim Bauen darauf geachtet, möglichst wenig vom kostbaren Ackerboden zu verbauen, denn:

“Uff den Dächern kamme kin Korn ernten”. Auch für Blumen wurde nur wenig Platz “vergeudet”.

“Do konn’n baar Karduffeln wassen!” Nicht einmal eine Sende konnte jeder sein eigen nennen. So erzählte der “ahle Handieter” stolz:

“Sewwen Acker in de Hand geschneddew, (mit der Sichel) ich un de Frau!.

Eine unglaubliche Leistung. Natürlich gab es die Handwerker im Dorf, aber eine kleine Landwirtschaft musste immer dabei sein.

Auch Lehrer und Pfarrer hatten ihren Acker, es gab “Schulland” und “Paarland”. So hatte jeder seine Ziege oder Kuh und die Kühe waren nicht nur Fleisch- und Milchlieferanten, sondern auch Zugtiere.

Waren die Kühe den ganzen Tag “in Gescherre” gegangen, d.h. sie hatten den Pflug gezogen, die Egge oder den vollbeladenen Wagen, so war abends die Ausbeute an Milch bei null. Da hörte eine Frau beim Melken ihren Mann aus der Küche rufen:”Lieschen, äs’s Dippchen voll? Sonst muss ich’n schwarz tränken (den Kaffee)”. Um sich etwas dazuzuverdienen gingen auch Männer ins Ruhrgebiet, zu Fuß ging’s nach Vollmarshausen zur Bahn. Da passierte es einem, dass er im Gebüsch verschwinden musste, sein Gepäck aber am Straßenrand stehen ließ. Darin befand sich auch ein Beutel mit gekochten Eiern, den er als Proviant mitgenommen hatte. Als er zurück kam war sein Beutel verschwunden. Sein Kommentar: “Was muss der ringeschlaan honn, der die drißig Echer gegessen hot”.

Einer, der keine Arbeit gefunden hatte, kam zurück ohne den erhofften Verdienst, warf sein Bündel in die Ecke und sprach:”So, Kathrinne, hie äß Stock un Stiwwel, nu geh du henn un versuch din Glicke!”

Zu den erfreulichen Ereignissen des Winters gehörte immer das Schlachten (siehe “Schlachten früher”). War die umfangreiche Arbeit geschafft, so wurden Verwandte und Bekannte zur “Werschtesoppe” eingeladen. Da hatte es den Geladenen wohl einmal zu gut geschmeckt, denn der Hausherr sagte, als alle das Haus verließen, “Nu well ich meinem “Gimmerchen” (Schweinchen) mo lichten!”

Die großen Festtage des Jahres Weihnachten, Ostern und Pfingsten wurden mit Kirchgang und gegenseitigen Besuchen gefeiert. Bei denen, die sich einen Weihnachtsbaum aufstellten, trafen sich Verwandte, Bekannte und die “Arbeitsliede”. Da wurden die schönen Weihnachtslieder gesungen und im Schein der Kerzen konnten Plätzchen und Äpfel gegessen werden. Es war dann ein ganz großer Höhepunkt im Jahresablauf.

Freude und Spaß in den tristen Alltag junger Leute brachten auch die “Spennstowwen”, die am Aschermittwoch endeten.

7. Siebzehn Ruten - ein jämmerlich Ackerstück

Ein Gedicht über die Verkoppelung um die Jahrhundertwende 19./20. Jhdt.

Der steinige Acker

Siebzehn Ruten, ein jämmerlich Ackerstück, -

Aber Menschings Glück!

Oben am Süntel liegt das kärgliche Feld,

Vater und Vorväter habens bestellt,

Vater und Vorväter im Sonnenbrand

Lasen die Steine aus dem elenden Land,

Gruben im Frühlingsregen die sandigen Schollen,

-Aber da oben ist nichts zu wollen!

Die kränklichen Halme verbrennt die steile Sonne,

Kartoffeln stehn in dünner zerbrochner Kolonne,

Die Steine spült das Wasser ins Land zurück,

Alles in allem: ein jämmerlich Ackerstück, -

Aber Menschings Glück.

Die Herren von der Regierung sind gekommen,

Und die Koppelung wurde vorgenommen,

Zerrissenes Eigentum zusammengeheilt,

Und alle Äcker neu verteilt. Auf schmalen Rainen stapfen durch das Land

Die Bauern und die mit dem Meterband,

Gerecht geht’s zu, das muss man ihnen lassen,

Und doch kanns mancher ganz und gar nicht fassen.

„Und Mensching mag hier die paar Ruten kriegen,

Bequemer kann ein Stück weiss Gott nicht liegen,

Grad an der Strass neben seinem Haus!“

Der alte Bauer sieht ins Land hinaus:

„Dat ist to god for Mensching!“

“Nanu, Herr Mensching, nicht ironisch warden,

Nun kommen Sie uns gar noch mit Beschwerden, -

Das Ackerland ist dunkel, schwer und rein!“

Der alte Bauer sagt verlegen: „Nein . . .!

Dat is to god for Mensching!“

“Herr Mensching, alle Bauern gaben acht,

Und alle sagten, dass wirs gut gemacht,

Und alle haben gern ihr Teil genommen

Und sagten: „Keiner ist ums Geld gebracht,

Doch Mensching ist am besten weggekommen!“

‚s ist besser, wenn Sie gütlich sich bequemen, -

Sie sind verpflichtet, dieses Stück zu nehmen!“

Die Herren und Bauern gehen fort zum Krug,

-Der alte Mensching hörte auch genug . . .

Er setzte sich auf den weissen Strassenstein

Und sieht ins sommerheisse Land hinein

Und sieht die Sonne hoch am Süntel schimmern

Und sieht auf seinem Feld die Steine flimmern,

Er sieht den Schlehdorn sich leise regen,

An dem er oft zur Mittagsrast gelegen,

Das magere Korn ist heuer auch verbrannt,

Weiss durch die Halme glänzt das spröde Land,

-Ein kärglich Feld, ein elend Ackerstück!

Menschings Glück!

(Gedicht aus der Erinnerung von Martha Knatz, vervollständigt durch

E-Mail von Ruth Hasper in 04/2010)

8. Gedicht zum Thema Landwirtschaft

von Andrea Rumpf, geb. Knatz:

“Es geht hier um die jüngere Vergangenheit, speziell das Tätigkeitsspektrum meiner Mutter (Martha Knatz) zu der Zeit, als wir noch Kinder waren. Meine Mutter hat ja schon so einiges zum Thema Landwirtschaft früher beigesteuert, aber die Schilderungen enden doch alle in der Nachkriegszeit. Das Gedicht hat natürlich eine persönliche Note, steht aber vielleicht auch für die Lebens- und Alltagssituation anderer Frauen, die mit Landwirtschaft, Haushalt, Garten und Familie mehr als ausgelastet waren. Manche sind es vielleicht heute noch in ähnlicher Weise. So ein buntes Kaleidoskop an Herausforderungen zu meistern, das ist schon was, finde ich. Man erkennt das auch erst aus einem gewissen zeitlichen und räumlichen Abstand heraus so richtig. Als Kind sieht und beobachtet man zwar vieles, aber einordnen und bewerten kann man es noch nicht”

Mit Kopftuch und in Gummistiefeln - Oma Martha zum 75. Geburtstag

1.Mit Kopftuch und in Gummistiefeln,

so sah man dich jahraus, jahrein.

Ein Mann, vier Kinder, 20 Kühe –

das will erstmal bewältigt sein.

2.Am Morgen schon in aller Frühe,

sobald die Kinder aus dem Haus,

da wartete ein Stall voll Kühe

auf Schrot und Gras, Silage, Mais.

3.Wenn dann die ganze Bande kaute,

ging's weiter mit der Melkerei.

Sowie das Euter angerüstet,

kamst mit dem Melkzeug du herbei.

4.Wo Andere in schicken Sachen

auf dem Bürostuhl nahmen Platz,

da saßest du auf deinem Schemel

beim Milcherzeuger Ludwig Knatz.

5.Ob sommers auf der grünen Wiese,

wo Wind und Regen du getrotzt,

ob winters in des Stalles Kühle –

du hast nicht einmal laut gemotzt.

6.Auch wenn der Kuhschwanz dich dann quälte,

die Fliegen summten um dich rum,

als einziger Gedanke zählte

die Pflicht und alles drumherum.

7.Sobald die Schweine war'n gefüttert,

der Mist war weg, das Stroh gestreut,

gab's endlich eine Frühstückpause

mit Kaffeetrinken, nur zu zweit.

8.Dass du den Kürzeren gezogen,

weil Papa auch dein Brötchen aß,

das wurde schließlich auch behoben:

Statt 6 gab's 7 dann pro Tag.

9.Wenn dann das Melkgeschirr gewaschen,

Behälter, Schläuche schön gespült,

dann kamen schon die ersten Wünsche,

die Papa dir vor Augen hielt:

10.„Kannst gleich mo kummen un mä helfen“,

so lautete der Auftrag meist.

Da hieß es nicht lang überlegen,

denn Eile war geboten gleich.

11.Ob Bullen misten, Heu abladen,

beim Kühekalben packen an,

du hattest stets den roten Faden

als Frau, die alles weiß und kann.

12.Schnell war der Vormittag vorüber,

wo du von A nach B gejagt,

im Schweinsgalopp ging's nun zur Küche,

denn schnelles Kochen war gefragt.

13.Was Haus und Garten bieten konnten,

kam frisch auf Mutters Küchentisch:

Wurst, Fleisch, Kartoffeln, Milch, Gemüse,

nur eines gab es selten: Fisch.

14.Das Zauberwort hieß Selbstversorgung:

Stell' alles selbst her – außer Brot,

leg Vorrat an für heut' und morgen,

spar in der Zeit, nicht in der Not.

15.Mit dieser klugen Haushaltstaktik

hast die Familie du ernährt

und zeigtest damit mehr Voraussicht

als Politik, die Schulden mehrt.

16.Am Nachmittag ging's munter weiter

ob mit, ob ohne Hitzefrei,

Kartoffeln hacken, Grünes holen,

auch Mais silieren war dabei.

17.Schnell Tee gekocht, die Hacke startklar,

los ging's zum Stockhauswege hin.

Dickwurzeln hektarweise warten

auf 2x hacken pro Termin.

18.Die Rinder auf die andre Weide,

auch Schrot ist alle – war ja klar …

Dass keiner dich hierum beneide

war offensichtlich und auch wahr.

19.Zum Tagesabschluss war dann wieder

natürlich Stallschicht angesagt.

Von 5 Uhr an bis weit nach 7

hast du dich tapfer durchgeplagt.

20.Als Highlight kurz vor Feierabend

die Küche Chaos-Feeling bot:

Das Spielzeug lag auf Tisch und Boden,

der Herd verbrannt von Rösterbrot.

21.Die Stühle bäuchlings auf dem Boden,

die Kinder meistens ganz empört:

„Der hott mich widder mo gehochen!“ -

„Un es hott nit uff mich gehört!“

22.Was soll man da als Mutter sagen,

bei so viel Ungezogenheit?

„Ach, Kinner, kunnt uch doch vertragen,

ich honn für sowas keine Zeit!“

23.Denn schließlich gab's auch nach dem Essen

das ein und andre noch zu tun,

die Hausarbeit nicht zu vergessen,

bevor du endlich konntest ruhn.

24.Im Sommer war es oft der Garten,

der abends dich im Schwunge hielt,

nicht nur Salat und Bohnen harrten,

dass du dem Unkraut Halt gebietst.

25.Die Früchte deiner Gartenarbeit,

die wollten dann verwertet sein

zu Gläsern voll mit Marmelade,

zu Eingewecktem, köstlich fein.

26.Der Winter brachte Ruhepausen,

die du dir wahrlich auch verdient.

Mit Stopfen, Flicken, Plätzchenbacken

da herrschte allerhand Betrieb.

27.Man darf dabei ja nicht vergessen,

dass auch der Winter Arbeit bringt.

Ich will hier nur das Schlachten nennen,

das klappen musste unbedingt.

28.Den Kessel heizen, Zwiebeln schneiden,

Gewürze halten stets bereit,

denn Mann und Schwager, diese beiden,

erwarteten Geschwindigkeit.

29.Speziell dein Mann war kaum zu stoppen,

wenn es ans Schweineschlachten ging:

„Nix kann so frisches Wellfleisch toppen –

das kunn de Städter nit verstehn.“

30.Kaum war das Schlachtgeschirre sauber,

der Knoblauchduft verflogen fast,

dann hieß es für dich Schinken pökeln

und Würste räuchern, nicht zu knapp.

31.So hast du Jahr um Jahr begangen

als Hausfrau, Mutter, Ehefrau,

als Kenner jeglicher Belange,

das wissen alle ganz genau.

32.Schlank von Figur durch viel Bewegung,

mit Sonnenbräune im Gesicht,

da hat dich mancher drum beneidet –

doch tauschen mit dir wollt er nicht.

33.Für's Lesen, das du so geliebt hast,

war nur im Winter manchmal Zeit.

Gelesen hast du dann Kartoffeln,

im Herbst zur goldnen Erntezeit.

34.Wie gerne hättest du gesungen:

„Hört alle her: Ich spanne aus!“

Dagegen hieß es – aufgesprungen:

„Komm gleich mo russ – mä spannen an!“

35.Doch auch die schönen Augenblicke

hast du im Leben stets gesehn:

Beim Melken in der Morgenfrische,

wenn Nebel durch die Wiesen ziehn.

36.Inzwischen geht es eher gemächlich

in deinem Alltagsleben zu.

Der dritte Gang ist ausgekuppelt,

du fährst Gang 1 in aller Ruh.

37.Nun hast du Zeit für Steckenpferde,

kannst lesen, fernsehen, schaltest um,

und wenn der Abend lange währte,

drehst du dich morgens nochmal um.

38.Was dir auch Spaß macht, ist das Reisen,

die Welt erkunden, alles sehn.

Kultur und Bildung, Burgen, Städte,

du findest's interessant und schön.

39.Selbst Landfrau bist du noch geworden

bei kürzlicher Gelegenheit,

ein Wunder fast nach all den Jahren,

dafür war früher keine Zeit.

40.Im Rückblick kann man es kaum glauben,

was früher du geleistet hast.

Zu groß das Joch, das du getragen,

zu groß des Alltags schwere Last.

41.Doch wenn wir Jüngeren noch zweifeln,

so sollten wir vergessen nie:

In Kopftuch und in Gummistiefeln

steckt manch Universalgenie.

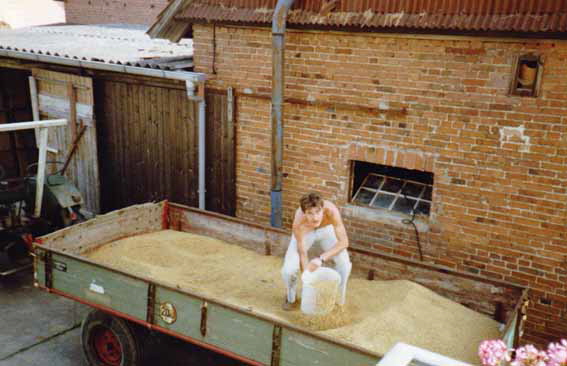

9. Bauer im Nebenerwerb - ein Beispiel

Hier wird bilderhaft gezeigt, wie ein Nebenerwerbslandwirt bis in die 1980er Jahre seinen kleinen Betrieb neben dem Hauptberuf führte.

Bis in die 1990er Jahre war es in Altenstädt noch üblich, dass fast jedes Haus zumindest ein paar “Acker” bewirtschaftete. Spätestens ab 2000 verschwand diese bäuerliche Struktur fast gänzlich auch aus dem Dorfbild.

Die Fotoserie wurde von Bernd Ritter 1988 aufgenommen, wobei sein Vater Fritz Ritter tatsächlich nur ein “Kleinstbauer” war, am Ende fast schon ein Hobby-Landwirt (ca. 1 Ha Anbaufläche) ). Aber es zeigt, wie aufwendig doch die kleinen Landwirte ihre Felder bewirtschafteten.

Zum Ackern musste erst einmal der Einscharpflug angebracht werden - dann konnte es losgehen

Hinter dem “18er” Deutz lockert der “Kultivator” den Boden auf

Nun konnte die Saat mit der alten Sämaschine eingebracht werden

Die Saat (Weizen, Gerste, Hafer oder Roggen ) wurde überprüft.

Im Hintergrund liegen die Eggen

Hans Schwarz hatte eine Lohndresch - Mähdrescher hatten Bauern mit mehr Fläche.

Per “Gebläse” ging es mit der “Frucht” auf den Dachboden - teilweise wurde das Getreide auch per Sack auf die Dachböden transportiert (auf dem Foto: Bernd Ritter)

Das Stroh wurde gepresst (hier durch Jörg Schön)

Die Ladetechnik (das “Bänzen”) war wichtig, um möglichst viel Stroh laden zu können

Bestimmt nicht erlaubt: das Mitfahren auf dem Wagen - aber durchaus üblich.

Auf dem Traktor: Lothar Ritter

Mit Manneskraft auf den “Strohboden”

Kartoffelernte mit eine “Kartoffelrotter” - das mühsame Lesen und Sortieren der Kartoffeln per Hand

Gras wurde mit der Hand per Sense (rechts beim Schärfen mit dem Wetzestein) oder per Mähbalken geschnitten.

Schweine und Kühe produzieren natürlich auch Mist - größere Nebenerwerbslandwirte hatten herfür natürlich einen Miststreuer.

Übrigens war die Miste vor dem Haus bis in die 80er Jahre noch ein gewohntes Bild.

Schweinenachschub per Handkarren

Morgendliches und abendliches Füttern

Die Hauptmahlzeit für die Schweine kam aus der “Schrotemühle”:

Dazu gab es noch “Dickwurzeln” oder Kartoffeln und Gras

Neben Kühen und Schweinen wurde i.d.R. auch Federvieh gehalten

Ein Ergebnis der Mühe: Die “Ahle Wurscht”:

Siehe auch “Schlachten früher”

Ziegenzucht Verein Altenstädt: die Ziege, die Kuh des kleinen Mannes

aus den Erinnerungen von Willi Gerhold (03/2017, mit Ergänzungen)

Früher wurde in den meisten Familien Ziegen gehalten. Auf dem Land - und somit auch in Altenstädt - hatte quasi jede Familie mindestens eine Ziege im Stall. Doch ab Ende der 50er-Jahre verlor die Ziegenhaltung in Deutschland an Bedeutung.

Die Ziege galt auch als “Kuh des kleine Mannes”, d.h. die nicht so wohlhabenden Leute hielten sich eine Ziege aus Kosten- und auch Platzgründen, sie diente als kleines Zubrot und der Milch- und Fleischerzeugung..

In Altenstädt gab es auch einen Ziegenzuchtverein. Die mir noch bekannten Ziegenhalter in Altenstädter aus den 50 Jahren:

Karl Schneider auf der Höhe (Sommerweg, Großvater von Lothar Heyde/ Karin Götte) war Vorsitzender.

Wilhelm Gerhold (Vater von Willi Gerhold) war Kassierer im „Ziegenzucht Verein Altenstädt“.

Weiter Mitglieder:

vom Sommerweg: Raabe, Holz, Kesper, Schreckert

vom Hackelberg/Pforte: Ritze, Griesel, Kesper, Grede, Kothe, Ginda

vom Kreuzweg: Oeste (Beyer)

aus dem „Lingeweg“: Steiger (Grede mal kurz Bürgermeister Kriegszeit)

aus dem Voßborn: Spohr, Siebert Hans „Mähl“ (Straßenwärter)

Bockhalter waren

Kothe Fritz

Siebert Hans Voßborn bei dem im Haus war immer der besondere Geruch

Ginda der hatte in der „ahlen Mure“ einen Holzschuppen

Für den Bockhalter gab es eine kleine Wiese von der Gemeinde!

Gerholds hatten lange Zeit 3 Ziegen, andere hatten 1 oder 2.

Futter wurde von den Feldwegen geholt – jeder hatte sich einen Weg (oder mehrere) gepachtet für das tägliche Futter bzw. Heu für den Winter.

Ich erinnere mich noch, dass wir immer nach Feierabend mit dem Vater zum Gras holen mit dem Handwagen losziehen mussten.

Die Felder wurden von den Bauern bestellt und das Gras mähten die „geringen Liete“ immer mit der Sense, meist morgens um 4 wenn das Gras noch feucht war.

Oft gab es Ärger mit den Feldbesitzern (Bauern mit Kuh und Pferd und später mit Bulldog): da wurde oft das gepachtete Gras niedergewalzt.

Besondere Erinnerung:

Alle paar Tage wurde die Milch mit der Zentrifuge entrahmt und es wurde Butter gemacht.

Mit den Ziegen war es meiner Mutter möglich uns Kinder während der Kriegszeit mit Milch zu versorgen.

Die Lämmer wurden in der Osterzeit geschlachtet bzw. verkauft.

Mitte der 60er Jahre endete die Ziegenzucht (Wir hatten noch einige Zeit in der Schillerstraße Ziegen).

Unbekannter Ziegenbock

Ziegenhalter und Kassierer im Ziegenzuchtverein Altenstädt: Wilhelm Gerhold

Hans Siebert “Mähl” - Ziegenbockhalter beim Heuwenden

11. Kartoffelernte - ein Beispiel

Kartoffelacker gehörte zu jedem Betrieb

Fast jeder Haushalt hatte etwas Landwirtschaft und auch einen Kartoffelacker, für den Eigengebrauch, aber auch als Futter für die Schweine (hierzu gab es zeitweise in Altenstädt eine “Dämpemaschine” in der ehemaligen “Leimenkulle” (heute Schillerstraße).

Familien Franke, Simshäuser, Pfennig, Nasemann, Ritter und Vorsatz lassen Tradition der Kartoffelernte wieder aufleben

Die Kartoffelernte war von je her sehr anstrengend, nur wenige schafften sich später eine Kartoffel-Erntemaschine an. Aber das Kartoffel-Lesen hatte auch was gutes: die ganze Familie wurde mit einbezogen, Kaffee und Kuchen in der Pause auf dem Feld stärkte den Familienzusammenhalt.

Diese Tradition hat Mirco Franke wieder aufleben lassen, ein kleines Stück Land von Jens Homburg für etwas “Kartoffelpacht” zur Verfügung gestellt bekommen und als “Kartoffelbauer” die ganze Großfamilie mit eingespannt.

Hier Fotos vom Jahresablauf 2016:

Vorbereitungen April 2016

Mirco Franke bereitet das Feld mit seinem Traktor vor

Kartoffeln pflanzen Mai 2016

Ernte August und September 2016