Nachkriegs-Altenstädt

Die Zeit nach dem II. Weltkrieg in Altenstädt

Wie wirkte sich der furchtbare II. Weltkrieg und die Naziherrschaft auf das Leben in Altenstädt in den 40er und 50er Jahren aus?

Wie war der Lebensalltag in dieser Zeit?

Hier werden einige Fragen beantwortet, Geschichten erzählt.

(Über weitere Beiträge und Fotos wären wir sehr dankbar!)

I. Die Nachkriegszeit und Heimatvertriebene in Altenstädt

II. Aus der Schulchronik 1946-1956

III. Aus den Erinnerungen der Christa Walny

IV. Familien Wiltschko, Schneider und Wiegers - neue Heimat in Altenstädt

V. Einheimische und Heimatvertrieben in Altenstädt - von Heinrich Klapp

VI. Altenstädt in der Zeit vor und nach dem Kriegsende 1945 -

Erlebnisberichte Einheimischer - von Georg Feige

VII. Heimatvertrieben in Altenstädt - eine Aufstellung

VIII. Anekdoten

siehe auch: NS-Zeit 1933-45

I. Die Nachkriegszeit und Heimatvertriebene in Altenstädt

(Text von Willi Gerhold - veröffentlicht in der Festschrift zur 1175-Jahrfeier 2006)

Der Einzug der Amerikaner zu Ostern 1945 bedeutete auch für die Altenstädter eine große Umstellung. Viele mussten ihre Wohnung räumen damit die Soldaten einziehen konnten. Oft führte das zu erheblicher Beschädigung der Räume. Für viele Dorfbewohner ungewohnt auch besondere Angewohnheiten der Soldaten, etwa wenn diese Ihre Füße auf den Tisch legten. In den Gastwirtschaften Ritter und Schlutz waren besonders viele untergebracht. So wurde z.B. in der Gastwirtschaft Schlutz gekocht, so dass jeder hier sein Essen abholen musste.

Auf einer Wiese (Schlutz), wo heute das DGH steht, hatte die Soldaten ihren Sportplatz eingerichtet. Eigens dafür wurden aus dem Hattenhäuser Wald Bäume herangeschafft und eine Tribüne gebaut.

Ein weiteres großes Problem waren nach der Zerstörung Kassels Die Evakuierten und die vielen Flüchtlinge aus den Gebieten östlich der Oder/ Neiße, aus der CSSR, vom Balkan und schon zuvor ab 1943 aus dem Saarland. Die Bevölkerung wuchs um mehr als 30% und alle mussten mit dem nötigsten versorgt werden.

Lebensmittel waren knapp es gab alles nur auf Bezugskarte. Das was von den Bauern „zuviel“ produziert wurde, Milch, Fleisch oder Getreide musste abgeliefert werden. Zum Beispiel Eier bei Kolonialwarenladen Schnellenpfeil.

Auch für die Schule galt es „Herkulesaufgaben“ zu bewältigen. 170 Kinder wurden von nur einem Lehrer „versorgt“. Zu Weihnachten 1946 veranstaltete die Schule eine Weihnachtsaufführung deren Erlös den Neubürgern und den Familien die noch Angehörige in Gefangenschaft hatten zu kam. Als Weihnachtsgabe gab es für jede Person ein Pfund Weizenmehl und für die Kinder Gebäck. Viele der Lehrer an der Schule waren ebenfalls Heimatvertriebene.

Hier einige Namen an die sich sicher noch viele erinnern werden:

Aus Schlesien Gerhard Kockegey

Aus Ostpreußen Adolf Piek

Aus der CSSR Alois Lackinger

Aus der CSSR Helene Enge

Viele konnten schon damals Grundkenntnisse in Englisch erlernen, das „Mouth“ von Lehrer Piek wurde gründlich vermittelt.

Noch größere Probleme als im Schulwesen gab es für die politisch Verantwortlichen, die Bürgermeister und den Gemeindevorstand, zu bewältigen.

Hier die Einheimischen und dort die Vertriebenen, für beide „Parteien“ musste ein reibungsloses Zusammenleben ermöglicht werden, waren doch ihre Interessen teilweise sehr unterschiedlich. Oft mussten die verantwortlichen Politiker eine gute Portion Durchsetzungsvermögen an den Tag legen. Altenstädt war ja nicht so groß wie heute, und nicht selten lebten drei auch vier Generationen unter einem Dach. Und nun musste auf dem wenigen Platz noch Wohnraum für die Vertriebenen freigemacht werden. Hier klafften manchmal die Ansichten der Amtsführung mit denen der Einheimischen oder auch der Vertriebenen auseinander, was oft nur durch behördliche Anweisungen geregelt werden konnte..

Leider gibt es keine Aufzeichnungen darüber wie viele Menschen in einem Haus (pro/qm) zusammen leben mussten. Im ehemaligen Haus Bräutigam in der Teichstrasse (heute Böhler) lebten aber beispielsweise 10 Personen.

Aber es gab auch andere Lösungen: Meistens wurden die ankommenden in der ersten Zeit von ihren Quartiergebenden verpflegt und mit dem nötigsten versorgt. Obwohl die Lebensmittel alle mit Karten zugeteilt wurden, hatten die Einheimischen immer noch eine Reserve an Grundnahrungsmitteln zur Verfügung.

Der Wohnraum für die Neuankömmlinge beschränkte sich oft auf ein Zimmer, wo sollte da ein Herd oder andere Möbel Platz finden Spannungen waren da vorprogrammiert. Oft war es auch so dass sich die Menschen in der Landwirtschaft einbrachten und so zum Lebensunterhalt beitragen konnten.

Andere wiederum hatten sich schon bald aus den „letzten Winkeln“ brauchbare Gegenstände besorgt und konnten bald so ihren eigenen „Haushalt“ führen.

Die finanzielle Unterstützung durch den Staat war sehr gering, so dass diese gerade zum Existenzminimum ausreichte.

Mit der Währungsreform 1948 besserten sich die Verhältnisse, zunächst eher langsam, dann aber zusehends. Die Evakuierten zog es zurück in ihre Heimatstädte.

Viele der Vertriebenen suchten sich in anderen Orten der Bundesrepublik eine Arbeit und Unterkunft.

Darüber hinaus steht wohl unbestritten fest, dass sich die Heimatvertriebenen, soweit sie in Altenstädt ansässig wurden, in über 50 Jahren sehr gut eingebürgert haben. Sie haben einen großen Anteil an der Entwicklung im Dorf. Viele haben Einheimische geheiratet und so zu einem guten Miteinander beigetragen.

Hier noch einige Familiennamen von vertriebenen Familien, die sicher noch vielen geläufig sind:

.Kockegey - Lokay – Wilfling – Ginda – Perschke – Lugert – Dormann – Schmidt – Seeger – Dary – Höpfl – Skiwa – David – Seitz - Olschansky

Leistner – Piek – Baumgart – Härtel – Bareuther – Tusche – Franz – Rieger – Mucha

Riedl – Reimus – Bartholmai – Wiltschko – Schuchhardt - Wallny

Auszug aus der Schulchronik von 1947:

“Der Minderertrag der Kartoffelernte gefährdete die Einkellerung an Kartoffeln im Lande. Da das Liefersoll der Gemeinde voll erfüllt wurde, konnte an die Nichtselbstversorger 2 Ztr. Winterkartoffeln(Kartoffeln waren die wichtigste Nahrungsquelle) je Person ausgegeben werden. Auf Initiative von Ortslandwirt Derx war eine Mehlsammlung in der Gemeinde so groß ausgefallen, dass pro Neubürger ein Pfund Weizenmehl ausgegeben werden konnte. Eine gemeinsame Weihnachtsfeier von Roten Kreuz und Arbeiterwohlfahrt am ersten Feiertag im gefüllten Saal der Gastwirtschaft Ritter brachte einen Reinertrag von 500,- RM, der komplett in einen Unterstützungsfond für Neubürger floss.”

II. Aus der Schulchronik 1946-1956

(Auszüge) siehe auch: “Schule und Lehrer”

1946

„Die Bevölkerungszahl der Gemeinde wuchs mit dem Zustrom an Ausgewiesenen aus der Tschechei. Sie stieg über 1.000, davon 27% Neubürger. Der Wohnraum wurde eng, das Problem der Unterbringung machte der Gemeinde ernste Schwierigkeiten. Nicht immer war der gute Wille da auf beiden Seiten, um ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen. Oft fehlte es auch an der nötigen Energie der zuständigen Stellen den Einheimischen gegenüber, um den schwer geprüften Ausgewiesenen zu einem menschenwürdigen Dasein zu verhelfen. Die Zahl der Schulkinder wuchs auf 170. Immer war nur ein Lehrer tätig.“

„Zu Weihnachten veranstaltet die Schule eine Weihnachtsaufführung ….. Der geldliche Reinertrag des Abends, etwas über 600,-RM, wurde je zur Hälfte dem Hilfsfonds für die Neubürger und für zurückkehrende Kriegsgefangene aus Russland überwiesen. Als Weihnachtsgabe erhielten die Neubürger am Nachmittage in einer kleinen Feier, die auch die Schule ausgestaltete, für die Person ein Pfund Weizenmehl und alle Kinder eine Tüte mit Gebäck, von Gemeindemitgliedern gebacken und verpackt; die Zutaten dazu waren durch freiwillige Spenden in der Gemeinde aufgebracht worden.“

1947

„Der Minderertrag der Kartoffelernte gefährdete die Einkellerung an Kartoffeln im Lande. Da das Liefersoll der Gemeinde voll erfüllte wurde, konnte an die Nichtselbstversorger 1. allgem. 2 Ztr. Winterkartoffeln je Person ausgegeben werden.“

„Besonders wohltuend wird empfunden, daß die im Jahre 1947 vorgenommenen Reparatur bzw. der Neubau der Wasserleitung die geordnete Wasserversorgung der Gemeinde gebracht hat, sehr zum Ärger mancher Kreise, die selbst vorher keinerlei Fortschritt im Dorfe erzielen konnten, weil sie ihn aus Geiz und Kurzsichtigkeit nicht wollten, nun aber missgünstig beiseite stehen. Die Wasserleitung funktioniert, das ganze Dorf hat ausreichend Wasser, obwohl die Seelenzahl um rund 60% zugenommen hat.“

„In der Gemeinde war auch in diesem Jahr gesammelt worden (zu Weihnachten), um die Kinder der Neubürger in einer kleinen nachmittäglichen Feier, die ganz von der Schule gestaltet war, mit einer Tüte voll Äpfel und Gebäck zu erfreuen. Auf Initiative von Ortslandwirt Derx war die Mehlsammlung innerhalb der Gemeinde so groß ausgefallen, dass pro Kopf der Neubürger 1 Pfund Weizenmehl ausgegeben werden konnte. Deutsche Hilfe, Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, hatten sich der Ärmsten und Alten angenommen, um Weihnachtsfreude zu bereiten. Der Abend des ersten Feiertages brachte die gemeinsame Weihnachtsfeier im überfüllten Saale Ritter …. Der Reinertrag des Abends, etwa 500,-RM floß in den Unterstützungsfonds für die Neubürger.“

1948

„Die Wahlen werden mit eine Wahlkampf vorbereitet, der nicht in fairer Weise von Seiten der CDU und LDP (in der Gemeinde noch in Verbindung mit dem Hauptteil der Flüchtlinge) geführt wird und zu persönlichen Verunglimpfungen der im öffentlichen Leben stehenden Personen führt. Die Wählergemeinschaft (CDU – LDP u. Flüchtlinge) geht aus dem Kampfe mit 6 Gemeindevertretern hervor, die SPD als stärkste Partei kam nur auf 3 Vertreter“.

„Die Währungsreform zeigt uns allen, wie arm wir sind. Mit neuen Hoffnungen erfüllt sie die Vertriebenen, die bislang keine Sachwerte zu Tauschgeschäften hatten. Enttäuschungen bringt sie den Bauern. Die Auszahlung der Kopfquote – 1. Rate 40,-DM je Person – gibt das erste Geld. Da der Warenhunger groß ist, ist die Kauflust ungemein rege. Es gibt mit dem Geldschnitt wieder alles zu kaufen, die Schaufenster und Läden sind mit den seltensten Waren gefüllt. Die teilweise Aufhebung der Zwangswirtschaft und die Lockerung des Preisstopps lassen die Preise sprunghaft in die Höhe steigen….“

1949

„Die politischen Spannungen innerhalb der Gemeinde haben sich gelegt. Mehr und mehr ist die Einsicht unter den Altbürgern gewachsen, dass nur verständnisvolles Miteinanderarbeiten dem Wohle der Gemeinde dient und alle Eigenbröteleien und egoistische Sonderinteressen hintenan stehen müssen.“

„Es setzt eine große Arbeitslosigkeit ein….“

1953

„…ist die Schülerzahl auf 113 gesunken, da der Abzug der im Kriege – zumeist aus Kassel – Evakuierten un der Flüchtlinge anhält….“

1956

„Im neuen Schuljahr komme noch 3 Kinder aus der Ostzone zu uns.“

III. Aus den Erinnerungen der Christa Walny

(Christa Walny, lebt heute in Frankfurt, Februar 2006)

Hier ihr erster Email-Bericht:

Ich weiß nur, dass wir aus dem Sudetenland im April irgendwann am Marktplatz abgeladen wurden(aus dem Lager Wolfhagen kommend) und dann hat uns der damalige Bürgermeister Schreckert (Straße nach Naumburg letztes Haus rechts damals) eingewiesen.

Überall mussten Bauersleute ein Zimmer frei machen, damit die Flüchtlinge, wie wir genannt wurden, ein Dach über dem Kopf hatten.

Wir haben bei Arendts gewohnt. Wir, das waren meine Mutter, Großmutter väterlicherseits

und ich. Und Familie Arendt (mit 4 Kindern) waren eine der wenigen Familien, die freiwillig ein Zimmer räumten.

Später als mein Vater erstaunlicherweise schon im Oktober 1946 aus russischer Gefangenschaft heimkehrte und sich Geschwister anmeldeten, bekamen wir eine 2 1/2 Zimmerwohnung bei Frau Gabriel (auch neben Ritter ,schräg gegenüber von Huhn).

1954 zogen wir dann, inzwischen als 6köpfige Familie mit Großmutter dazu nach Frankfurt.

Foto: Christa und Tochter Sarah Walny, Sommer 2005

Und hier ihr ausführlicher Bericht:

Aus meinen Erinnerungen:

Jetzt im April sind es tatsächlich schon 60 Jahre her, dass ich mit meiner Mutter und Großmutter Walny in Altenstädt neue Heimat fand. Wie die ersten Tage und Wochen vergangen sind, weiß ich nicht mehr. Als die Feldarbeiten anfingen und die Bauersleute Helfer brauchten, gingen meine Oma und Mutter mit aufs Feld. Und ich mußte natürlich auch mit. Eigentlich kann ich mich dann nur an die Erntezeiten erinnern. Damals wurde Roggen, Gerste, Weizen und Hafer geschnitten und wir banden Garben und stellten sie auf. Später wurden die Garben dann aufgeladen und in die Scheunen gebracht. Dann fuhr die Dreschmaschine von Bauer zu Bauer und die Bauern halfen sich gegenseitig beim Korn dreschen. Auch meine Mutter half mit und abends gab es dann gutes Essen. Später kam dann die Rübenernte (Dickwurzeln) und die Kartoffelernte. Wenn dann auf den Feldern während der Arbeit eine Pause eingelegt wurde, gab es auch für uns gutes Brot mit eingemachter Leber- oder Blutwurst. Das war immer sehr lecker.

Wir Heimatvertriebenen gingen danach immer stoppeln - d.h. zur Nachlese. Halme, die liegen geblieben waren oder auch Kartoffeln, die wir noch fanden, durften wir dann für den Eigenbedarf verwenden. Milch kauften wir in der Milchkanne beim Bauern. Da wurde der Rahm abgeschöpft und nach 4 oder 5 Tagen der Rahm zur Butter geschleudert (in der Milchkanne hin- und hergeschüttelt, bis Butter und Buttermilch daraus wurde. Das dauerte schon eine Weile. Ansonsten gab es natürlich nur Margarine. Ans Bucheckern sammeln kann ich mich auch noch erinnern. Daraus wurde Öl gemacht. Heidelbeeren gab es in der Haardt und auch im Mühlenholzwald , besonders aber Pilze: Steinpilze, Pfifferlinge und Butterpilze. Die sammelten nur die "Flüchtlinge". Wir trockneten sie und hatten im Winter zu den Klößen dann gute schmackhafte Pilzsoße. In der Nähe von der Gänseweide pachteten wir, als mein Vater wieder da war, einen Garten, um Salat, Gemüse und Tomaten und Gurken anzubauen. So ging es uns nicht schlecht. Wenn bei den Bauern Schlachtfest war, bekamen wir auch Wurstsuppe ab. Auch da wurden ja alle Hände gebraucht. Aus dem Wellfleisch machte ich mir allerdings nicht viel. Doch gab es auch Möhrenwurst. Die schmeckte mir schon. Seit der Zeit in Altenstädt habe ich aber nie mehr Möhrenwurst gegessen. Besonders mag ich natürlich bis heute noch die „ahle Worscht“. So gut abgehängte, wie damals habe ich auch nie wieder gegessen.

Auch meine Großeltern mütterlicherseits mit Namen Panek wohnten im Ort bei Döring mit meiner Tante Mimi Erben , meiner Cousine Gisi und meine Tante Rosa, die später Rupert Wiltschko heiratete, der wohlbehalten aus dem Krieg zurückgekommen war. (Meine erste Hochzeit an die ich mich erinnern kann, natürlich im bescheidenen Rahmen.) Ich war also gut versorgt. Das Einzige wovor ich Angst hatte, waren die Hunde, die fast jeder Bauer hatte. Zwar waren die meistens angekettet. Aber einmal hat mich doch einer mal geschnappt. Es ist nicht viel passiert, aber meine Angst hat sich ziemlich lange gehalten.

An den Tag im Oktober 1946 kann ich mich noch erinnern, als Walter Siebert aufs Feld kam (Enkel von Bauer Braun), wo wir wieder einmal beim Kartoffel ernten halfen, ein Telegramm schwenkte, worin stand, dass mein Vater aus dem Krieg zurück sei. Natürlich hat das in der damaligen Zeit unheimlich lang gedauert, bis er unsere Adresse gefunden hat, bis meine Mutter, die ihn abholen fuhr, alle Passierscheine zusammen hatte, um dann endlich mit ihm nach Altenstädt zurück zu kommen. Ich freute mich sehr auf meinen Vater. Sieberts Walter ging mit mir Richtung Bahnhof, der ja ziemlich weit weg war und dann kam ein für mich fremder Mann an der Seite meiner Mutter auf mich zu und nahm mich in den Arm.

Foto: Anneliese Göbel mit Christa und Geschwistern

Doch zum Glück blieb er mir nicht lange fremd und ich fand ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Allerdings mußte ich dann auch bald teilen lernen, weil ich nach und nach 3 Geschwister bekam. (in Frankfurt dann noch einen Bruder dazu)

An die Einschulung 1949 kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber daran, dass es noch Schulspeisung gab und ich immer einen Blechnapf mitnahm für eine Suppe. Ich hatte die Lehrerin Engel, die ich sehr liebte, die aber leider bald wegzog. Dann kann ich mich an Lehrer Lackinger und den Schuldirektor Pieck erinnern. Bei Lehrer Lackinger hatte ich immer ein 4 im Singen, weil ich kein so gutes Gehör hatte und nicht geübt im Vorsingen war. Nach der ersten Klasse hatten wir mit mehreren Klassen zusammen in einem Raum Unterricht. 1953 bestand ich die Aufnahme in die Wilhelm Filchner-Realschule in Wolfhagen. Da hieß es dann: um 5.30 Uhr aufstehn, weil um 6.15 Uhr der Bus von der Haltestelle gegenüber beim Gastwirt Ritter abfuhr. Er fuhr über viele Dörfer und war dann gegen 7.20 an der Schule. Da mussten wir dann warten, bis der Unterricht um 8 Uhr begann. Mittags gegen 13 .15 Uhr glaub ich, ging der Bus dann heimwärts. Einmal gab es so viel Schnee im Winter und Schneeverwehungen, dass der Bus nicht fahren konnte und wir die 7 km laufen mussten.

Ausflüge machten wir manchmal im Sommer zur Weidelsburg. Nach Naumburg musste ich oft zu Dr. Schlagetter, um für meine Oma Tabletten gegen Rheuma verschreiben zu lassen und aus der Apotheke zu holen.

Mit den Heimatvertriebenen kamen auch Andersgläubige nach Altenstädt. Bislang gab es nur Evangelische und Reformierte im Dorf, jetzt kamen Katholiken dazu. Das war damals nicht so ganz konfliktfrei, weil man auch zu wenig voneinander wußte. Ich kann mich noch erinnern, dass am Karfreitag bei den Evangelischen gesotten und gebraten wurde, weil es ja ein hoher Feiertag war. Bei uns Katholiken ist der Karfreitag aber ein Fasttag.

Als mein Vater wieder da war und wir uns vermehrten, brauchten wir auch eine größere Wohnung. Wir zogen also zu Frau Gabriel, wo ich Irene als ältere Spielkameradin hatte.

Und für die Wohnung brauchte man Möbel. Mein Vater hatte als Jugendlicher eine Tischlerlehre gemacht. Und so fügte es sich, dass er bei dem Geschwisterpaar Degenhardt, die eine Tischlerwerkstatt hatten, sich seine Möbel machen durfte. Ich habe ihn gern dort besucht, weil Sophie Degenhardt immer nett zu mir war. Am tollsten schmeckten mir die Birnen von ihrem Birnbaum. Mollebuschbirnen - die halten sich sehr lange, sind auch lange hart, aber dafür später umso saftiger und schmackhafter. Dort habe ich auch Holundersuppe mit Grießklöschen kennen gelernt, was ich nie wieder im Leben danach zu kosten bekam.

Brot und Kuchen wurden ins Backhaus zum Backen gebracht. Die Teigreste vom Brot wurden zu einer Art Grundlage für Eier und Speck. Da hab ich mich immer gern in der Küche beim Bauer Huhn aufgehalten, weil ich dann auch etwas abbekam. Und es schmeckte einfach köstlich

Überhaupt kann ich mich nicht erinnern, dass ich selbst unter meinem "Flüchtlingsdasein" zu leiden hatte. Die Bauern ringsum waren gut zu mir. Ich bekam so manches Mal ein Stück Obst oder Ribbelkuchen zugesteckt. Kinder gab es auch immer rundherum. Da wurde Schule gespielt und Völkerball und Streifzüge wurden durch die Umgebung gemacht. Traktoren und Autos konnte man noch zählen. Da war es nicht gefährlich für uns. Meine Oma und Mutter strickten viel für die Kinder der Bauern, auch meine Schwester und ich hatten gestrickte Röckchen und Westen. Für das Stricken bekamen wir dann Eier und Speck und sonstige nützliche Naturalien. Meine Großeltern Panek und mein Tante Mimi sind etwa 1950 nach Kassel gezogen. Da durfte ich dann in den Ferien "Urlaub" machen. Allerdings war das Bus fahren für mich immer ein Greuel. Kassel hat wegen des Urlaubs auch heute noch für mich ein besonderes Flair.

Meines Wissens nach haben wir uns mit den umliegenden Bauern gut verstanden und hatten ein gutes Verhältnis. Das hat sich auch später gezeigt, als wir im Juli 1954 nach Frankfurt zogen. Mein Vater hatte 1951 eine Stelle als Postbeamter in Frankfurt bekommen und 1954 durften wir endlich in die neu gebaute Postsiedlung nachziehen. Die Kontakte zu Altenstädt blieben noch lange erhalten. Und ich selber denke gern an eine glückliche Kindheit zurück.

Sicher gibt es noch mehr Erinnerungen - doch das ist mir jetzt so spontan eingefallen.

IV. Familien Wiltschko, Schneider und Wiegers - neue Heimat in Altenstädt

(Brigitte Reinold, lebt heute in Augsburg, Dezember 2007)

Siehe auch unten, E-Mail von Heide Hundertmark (geb. Wiltschko)

Weitere Fotos von Brigitte Reinhold unter “Schule früher” und “Geschichte FC-Altenstädt”

Die Nachkriegszeit aus meiner Sicht……

Mein Name ist Brigitte Reinhold, die ältere Generation kennt mich sicher noch mit dem Namen Gitta Wiegers, Jahrgang 1941.

Ich bin mit meiner Mutter, Rosa Wiegers, geborene Wiltschko, im Jahre 1946/47 aus Passau gekommen. Dies war unsere erste Anlaufstelle nach der Vertreibung aus dem Sudetenland. Großmutter Wiltschko mit dem jüngsten Sohn Herbert (2 Jahre älter als ich) kamen mit ihren Eltern Rudolf Schneider, Schwägerin Berta Schneider mit 3 Kindern, Schwester Herma Paulik sowie Schwägerin Olga Wiltschko mit 2 Kindern mit dem Viehwaggon nach Wolfhagen .

Hier kamen sie in ein Lager, von wo sie dann verteilt wurden.

In Altenstädt bekam jede Familie vorerst ein Zimmer zugewiesen, mit dem Nötigsten ausgestattet.

Die Urgroßeltern Rudolf Schneider hatten beim 1. Anlauf kein großes Glück, der Bauer, welcher sie aufnehmen sollte, wollte Arbeitskräfte, welches sie aber nicht mehr waren. Obwohl sie zu Hause auch einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb nebenbei hatten. Ich kenne dies aus dem Erzählen her.

Doch ein guter Mensch, Herr Hillberger “Auf der Höhe” hatte ein Einsehen und vor allem viel Herz. Er nahm die beiden zu sich und gab ihnen ein Zimmer unterm Dach.

Auch wenn Herr Hillberger immer durch dieses Zimmer gehen musste, denn nebenan war die Vorratskammer, so fiel oft etwas ab für die beiden alten Menschen.

Sie konnten es nie verwinden, von Haus, Hof mit Tieren und der Heimat verjagt geworden zu sein.

Ebenso bekam meine Oma mit Herbert das Häuschen von Herrn Hillberger neben Frau Volkmann. Nachdem so nach und nach die Familie wieder zusammen kam, wurde dieses Häuschen der Mittelpunkt für eine große Familie.

Meine Mutter wurde mit mir als erste vertrieben, da mein Vater aus dem sogenannten Deutschen Reich und außerdem Berufssoldat war. So kamen wir nach Altenstädt, wo ich im September 1947 eingeschult wurde. Überraschenderweise waren wir von unserem Jahrgang nicht allzu viele Schüler. Da es aber nicht viele Klassenzimmer gab, kamen immer 2 Schuljahre zusammen und die Lehrer mussten Schichtdienst leisten.

Frau Enge war eine sehr nette Lehrerin, welche auch aus dem Sudetenland kam, so wie Herr Lackinger. Dieser machte Naturkunde-Unterricht, wenn das Wetter es zuließ, im Freien, gleich unter dem Sportplatz im Grünen. Er erklärte uns die verschiedenen Blätter und was sonst noch alles in der Natur dazu gehört. Auch seine Musikstunden sind sicher noch vielen in Erinnerung, wenn er seine Geige aus dem Kasten holte.

Er fuhr mit uns Schlitten. Die Fahrt, unmittelbar neben dem Friedhof und einer Weide, wurde zu einer rasanten Fahrt. Denn mehrere Schlitten wurden aneinander gebunden - und los ging es den Berg hinunter.

Ebenso vom Sportplatz runter bis in die Kurve von Bauer Theis, später Römer, war schon sehr gefährlich, man musste zwischen den Bäumen lenken, dann in die Kurve und auf die Straße in Richtung Naumburg. Nur gut, dass es zu dieser Zeit kaum Autos gab, denn die Straße wurde zur spiegelglatten Fläche.

Ausflüge mit dem Bus, dieses war natürlich auch immer ein großes Ereignis. Auf die Schulspeisung hatte man sich auch immer wieder gefreut. Es gab so manches, was auf dem heimischen Tisch nicht kam, wir Orangen, eben Südfrüchte. Ich freute mich immer auf das Studentenfutter. Da ich gerne teile brachte ich meiner Mutter immer etwas mit nach Hause zum probieren.

Zu Weihnachten wurde etwas von den Lehrern einstudiert, ob Reigen tanzen oder einmal durfte ich das Schneewittchen sein, ich hatte ja lange, dunkle Haare

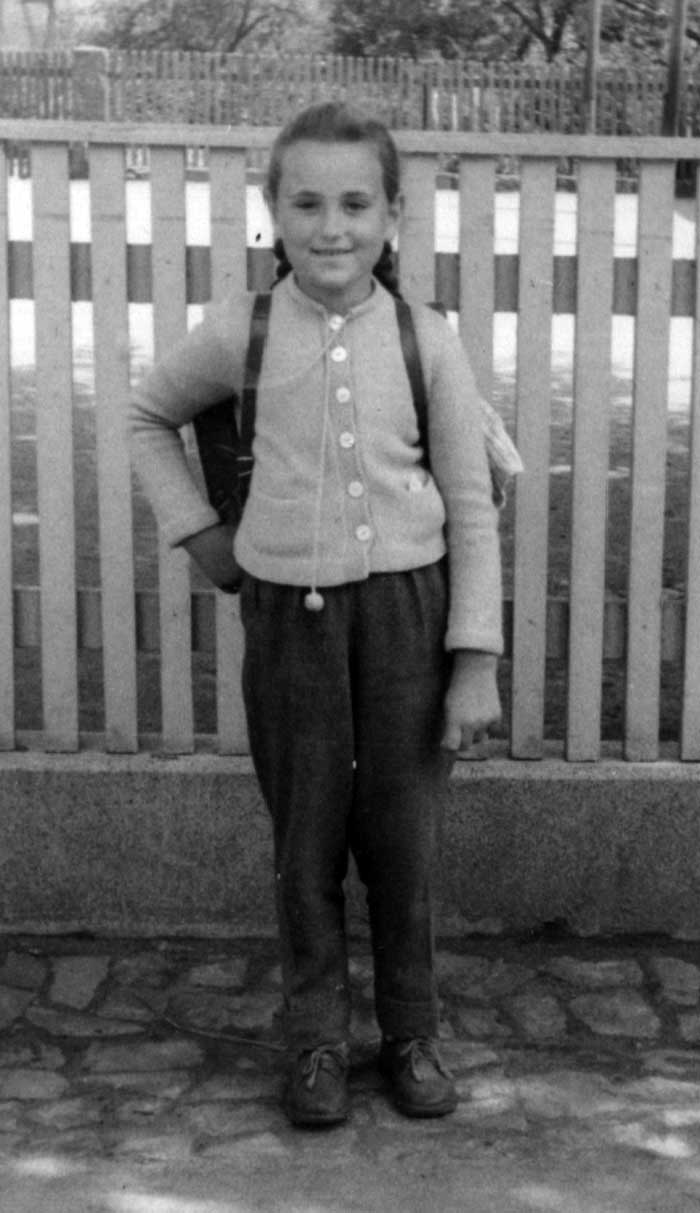

Foto: Gitta Wiegers, 1953

Die Rolle vom Königssohn übernahm Herbert, so bestimmte es Herr Lackinger, denn nur er durfte mich wach küssen. Dies wurde im Saal von Gasthaus Ritter aufgeführt, im nächsten Jahr kam das Gasthaus Schlutz dran, damit jeder wohl etwas bei solchen Veranstaltungen verdiente.

Mit Inge Kockegai hatte ich eine kleine Freundschaft, war oft bei ihr, sie lebte mit ihrer Mutti und Omi im Schulhaus, neben einem Klassenzimmer. Nachdem ihr Vater aus der Kriegsgefangenschaft kam, war natürlich die neue Familie wichtiger als ich. Ich hatte aber danach eine besonders nette Freundschaft mit Liesel Meile, welche dann später unterbrochen wurde, durch ihren und meinen Wegzug aus Altenstädt

Wir hatten ein Zimmer bei Marie Becker, ihrem Vater und Sohn Heinz-Willi in der Wolfhager Straße. Die beiden Familien verstanden sich gut, da sie gleichaltrig waren und man half sich gegenseitig.

Opa Becker brachte mir das Lesen bei, er hatte viel Zeit, da er durch seine Beinbehinderung nicht mehr arbeiten konnte.

Heinz-Willi und ich bekamen nach dem Melken unseren Becher Milch. Aber „Becker-Tante“, wie ich sie nannte, konnte auch mit uns schimpfen, weil wir immer die grünen Krutzen aßen, der gute Apfelbaum in Rißelers Garten, hinter Beckers Feld, reizte uns immer sehr. Doch eines Tages hatte sie genug von der Schimpferei, die nichts nutzte, sie erzählte uns, man wolle uns den A….. versohlen. Von da an machten wir einen Bogen um Rißelers Haus und natürlich hatte der Apfelbaum von nun an seine Ruhe vor uns.

Uns gegenüber wohnte Familie Ritter, der Sohn Fritz und die Tochter Erna, sie war älter als ich, doch ich wollte immer gerne so eine große Schwester. So band sie mich in viele kleine Arbeiten mit ein, was ich gerne tat. Tante Lene mochte ich besonders gerne, sie hatte so eine sanfte Art. Ich bin oft rüber gesprungen, durfte von ihren Beeren im Garten naschen.

Da Arbeitskräfte gebraucht wurden, gingen die Frauen zu den verschiedenen Bauern, es gab immer etwas zu tun: Rüben hacken, Heu-Grummet bis hin zur Ernte. Ich wusste bald schon, auf welchen Feld meine Mutter war, zumal Bauern ja unterschiedlich geortet waren.

Da ich mich gerne nützlich machte und Freude an kleinen Kindern hatte, war ich oft bei Frieda Schlutz und passte auf den kleinen Heinz auf, der freute sich immer, wenn ich kam. Auch auf den kleinen Ralf passte ich auf, wenn Gerda Schlutz auf das Feld ging, so nahmen wir den Kinderwagen und ich schob ihn auf dem Feldweg hin und her, bis wir wieder zusammen nach Hause gingen. Ebenso auf Heribert Franke durfte ich hin und wieder aufpassen.

Natürlich bekam ich immer etwas dafür.

In dem Haus von Helga Franke wohnten dann die Urgroßeltern Schneider, der Sohn Josef kam aus der Kriegsgefangenschaft, sowie seine Frau Berta mit den Kindern Josie, Norbert und Christel.

Auch meine Großtante Herma Paulik wohnte in dem Haus mit ihrem Mann Adolf, davor hatten sie ein Zimmer bei dem Ehepaar Schaumlöffel.

Von der Gemeinde gab es für jeden ein Ländchen unten am Teich, ich glaube, es heißt Semmet. Hier hatte man alles Mögliche gesät und hatte sich somit Vorräte für den Winter geschaffen. Der Teich ist mir auch in guter Erinnerung, nach der Schule traf man sich mit den Gänsen dort. Oma packte uns ein paar Brote ein und für jeden eine Flasche verdünntes Himbeerwasser, oder auch verdünntes Essigwasser mit Zucker, was gegen den Durst.

Herbert, eben der jüngste Bruder meiner Mutter, zog mit mir und den Gänsen los, diese freuten sich in ihrem Element zu sein und schnatterten drauf los als sie mit den anderen im Teich waren. Doch wenn unsere Zeit war aufzubrechen, rief man und sie kamen angewatschelt. Für mich immer ein kleines Wunder: „dumme Gans“ zu sagen entspricht nicht der Wahrheit!

Foto: Marie Witlschko, Enkelin Heide, Ingrid Simshäuser und Marie Gertenbach

Der kleine Wald hinten “Auf der Höhe” wurde von Schülern angepflanzt, wir waren sehr stolz, dies machen zu dürfen.

Meine Mutter und ich zogen zu Heinrich Klapp (Bürgermeister) in 2 Zimmer. Hier war auch die kleine Brigitte, welche nach ihrem Schlaf immer gerne bei uns klopfte und mit uns frühstücken wollte.

Auch der Schäferhund Rolf war ein ganz lieber, er wartete bis er mich von der Schule kommen sah und rannte mir entgegen, freute sich, wenn ich ihm die Hand auf den Kopf legte. Die Liebe zu Tieren war sehr stark, vor allem Hunde hatten es mir sehr angetan. Habe selbst in 35 Jahren 3 Cocker Spaniel gehabt, war für mich eine schöne Erfahrung.

Da der Wald so nah war, ging man in der Zeit gerne Heidelbeeren pflücken. Meine Urgroßmutter war eine dankbare Abnehmerin, denn sie machte dann gerne eine Mehlspeise und Früchte dazu.

Ich war eine eifrige Sammlerin, da ich als Kind die Not um mich sah und spürte. Auch Bucheckern sammelte ich, es war mühsam, aber die kleinen Hände doch sehr flink. Diese brachte meine Mutter in die Mühle, dort wurden sie gepresst und man hatte dann wieder eine Flasche Öl: dies war mein Zutun.

Die Zeit der Pilze: da gingen die Familienmitglieder gemeinsam los in den Wald. Die Einheimischen kannten dies nicht, die sogenannten Schwammerln kannten nur die „Flüchtlinge“ - den Unterschied zu „Vertriebenen“ nahm man nicht so genau. Die Schwammerln wurden geputzt, geschnitten, aufgehängt und getrocknet, danach kamen sie in Leimensäckchen. Somit waren viele Mahlzeiten gerettet.

Da ich seit 1965 in Bayern lebe, ist es normal, Schwammerl-Soße mit Semmelknödel zu essen, nur in der heutigen Zeit ein teures Essen.

Das Hillberger-Häuschen “Auf der Höhe” wurde wirklich Mittelpunkt einer großen Familie. Nachdem bis auf Walter alle da waren und meine Mutter, als älteste immer für ihre Geschwister da war, ging sie eines Tages los, um ihren Bruder Walter zu suchen. Man hörte sich um und erfuhr, man habe ihn in der nördlichen Region gesehen. Er konnte nicht mehr heim ins Sudentenland.

So stieg meine Mutter in den Zug und fuhr in Richtung Norden. Irgendwo stieg sie aus und ging von einem Dorf zum anderen, immer mit der Frage, ob man einen Walter Wiltschko kennen würde. In der Nähe von Uelzen stand sie vor einem Bauernhof und sah wirklich ihren Bruder Walter, der gerade am Holz hacken war. Er konnte nicht glauben, dass man ihn gesucht und gefunden hatte. Sie konnte nur sagen: „Komm Walter, lass uns heim gehen“. Dies bedeutete nach Altenstädt!

So kam die Familie wieder zusammen, denn auch Berta, die in Passau verheiratet war, kam wieder zur Familie zurück und brachte ihre Tochter Inge mit.

Familie Wiltschko war wieder vereint, mit ihren 6 Kindern und 2 Enkelkindern (Inge und ich). So wurde Altenstädt ein neues Zuhause.

Das Zusammenleben im Dorf mit den Einheimischen wurde zusehends besser, da die ansässigen Bauern doch mit der Zeit erfuhren, auf welche Menschen Verlass war: die arbeiteten und nicht durchgefüttert werden wollten.

Irgendwann sind meine Großeltern aus dem Häuschen von Herrn Hillberger ausgezogen. Sie zogen unten am Hackelberg neben Bäcker Knippschild. Es war nun nicht so groß, doch sie waren ja jetzt nur noch zu dritt, denn mit der Zeit sind die anderen ausgezogen und haben geheiratet.

Rupert war in der Zwischenzeit mit Rosa Panek verheiratet, sie kam mit ihrer Familie auch aus Krummau/ Sudetenland. Sie wohnten in der Balhorner Straße, bei Familie Schnellenpfeil, wo auch 1953 ihre Tochter Heide zur Welt kam.

Berta heiratete Horst Schilling, der auch in Altenstädt wohnte, aber aus Kassel stammte, wo sie dann auch hinzogen.

Walter heiratete Anneliese Meissner aus Naumburg, wo er dann auch lebte. Sepp heiratete Inge Müller aus Naumburg und zog nach Neurath/Rheinland.

In der Zwischenzeit sind meine Urgroßeltern verstorben, der Sohn Josef Schneider zog aus beruflichen Gründen mit der Familie fort.

Tante und Onkel Paulik nahmen uns mit nach Lübeck, wo ich die restliche Schulzeit verbrachte. Doch meine Mutter und ich zogen dann nach Kassel, wo ich meine Lehrzeit verbrachte.

Da in der Zwischenzeit auch mein Opa Wiltschko mit 58 Jahren verstarb, lebte Oma mit Herbert allein noch in Altenstädt. Herbert ging zur Bundeswehr und kam somit nur immer kurz nach Hause.

Dann kam der schreckliche Moment in unser aller Leben, Herbert hatte im Mai 1959 in Breitenbach einen tödlichen Motorradunfall. Seine Bundeswehr-Kameraden aus Koblenz begleiteten ihn zu seinem Grab auf dem Friedhof in Altenstädt (siehe Foto, Heinrich-Schröder-Straße).

Viele Dorfbewohner konnten diesen Anblick der marschierenden Soldaten kaum ertragen. Diesen traurigen Weg sind so manche vor ihm und auch noch nach ihm gegangen. So manche Namen sind mir bekannt aus meiner Kind- und Schulzeit.

Meine Oma konnte diesen Verlust ihres geliebten Sohnes kaum ertragen. Sie erlebte noch die Geburt meiner Tochter Petra, meine Heirat. Im selben Jahre 1960 starb sie mit 58 Jahren.

Nun hatten wir 5 Gräber in Altenstädt. Ein paar Jahre später verunglückte ihr Sohn Walter tödlich bei Naumburg. Dieser hinterließ seine Frau Anneliese und 2 Kinder, die noch klein waren: Brigitte und Hans-Peter. Die Gräber wurden oft besucht und gepflegt, bis zu dem Zeitpunkt, als Onkel Rupert gesundheitlich schwächer wurde und der Weg von Kassel nach Altenstädt immer beschwerlicher wurde. So entschlossen sich die restlichen Geschwister, Rosa, Berta, Sepp und Rupert die Gräber aufzulösen, zumal das Gespräch war, es komme ein Weg darüber.

Da ich schon seit 1965 in Augsburg lebe, holten wir meine Mutter, nachdem sie in Rente ging, zu uns. Sie bezog eine schöne Wohnung, wo sie zufrieden lebte. Sie sah ihre 2 Enkel heiraten und 6 Urenkel kommen. Durch Krebserkrankung und schwerer Operation war sie nicht mehr in der Lage, ihren Haushalt zu führen. Wir besorgten ihr ein schönes Appartement in einem Stift, wo sie noch fast 10 Jahre lebte. Im Sommer 2005 schloss sie für immer die Augen, ihr Herz hörte plötzlich auf zu schlagen.

Sie war die älteste von ihren Geschwistern und ging als letzte mit 85 ½ Jahren.

Der Familien-Clan – Schneider – Wiltschko – Wiegers – den gibt es nicht mehr.

Ich, Brigitte Reinold, geborene Wiegers, bin nun die einzige, von 9 Cousinen, die als vertrieben gilt. Die anderen sind alle über der Grenze geboren, in Deutschland.

Ich, mit meinen 66 Jahren denke gerne an Altenstädt, es war meine Kindheit!

Foto: Gang über den Friedhof: Gitta mit ihrer Mutter

E-Mail von Heide Hundertmark, geb. Wiltschko vom 11.12.2007:

Hallo zusammen,

ich bin durch meine Cousine Christa Walny auf Ihre Homepage aufmerksam gemacht worden. Als eine, die in Altenstädt geboren wurde, macht es Spaß in alten Erinnerungen zu stöbern. Ich hatte eine herrliche Kindheit in Altenstädt. Wir haben bei Familie Schnellenpfeil (letztes Haus an der Kasseler Straße) gewohnt. Dort bin ich auch geboren. Wir hatten zwei Zimmer in der ersten Etage. 1959 wurde ich eingeschult. Das Foto der Einschulung habe ich natürlich auch gefunden. Ich stehe vorne in der ersten Reihe und halte zusammen mit Ralf Schlutz die Tafel.

1960 sind meine Eltern (Rosa und Rupert Wiltschko) und ich nach Kassel gezogen. Trotzdem sind wir zusammen mit meiner Tante Rosa Wiegers noch sehr oft nach Altenstädt gefahren um die Gräber der Urgroßeltern, Großeltern und eines Bruders meines Vaters zu pflegen. Dabei haben meine Eltern immer Dorfbewohner getroffen und mit ihnen ein "Schwätzchen" gehalten.

Auf jeden Fall habe ich mich riesig gefreut über die vielen interessanten Artikel und Bilder und wünsche weiterhin gutes Gelingen.

Wenn sich die Gelegenheit ergibt, grüßen Sie Ralf Schlutz, Rudi Döring und Klaus Oeste von mir. Wir sind oft gemeinsam zur Schule gegangen, weil wir den gleichen Weg hatten.

Mit freundlichen Grüßen

Heide Hundertmark (geb. Wiltschko)

V. Einheimische und Heimatvertrieben in Altenstädt - von Heinrich Klapp

(Von Heinrich Klapp (Sonderband Arbeitskreis Heimatgeschichte Naumburg 2/1985)

Heinrich Klapp war Bürgermeister in Altenstädt von 1952-1971

Mit dieser Frage wurden in erster Linie der Bürgermeister und der Gemeindevorstand konfrontiert. Es war deren Aufgabe und Pflicht, beiden „Parteien“ in der gegebenen Zwangslage sachlich, gerecht und loyal eine Brücke zum möglichst reibungslosen Miteinader und Zusammenleben zu bauen. Es musste von vornherein alles darauf angelegt werden, eine gegenseitige Verständigung zu erreichen und den Dorffrieden zu bewahren. Die Interessen der Einheimischen waren selbst in dieser aktuellen Situation andere als die der Heimatvertriebenen. Sie auf einen Nenner zu bringe, war keine Kleinigkeit. Dazu gehörte für die Verantwortlichen eine gute Portion Durchsetzungsvermögen.

Dieser großen Mühe und Belastung waren von mir die Bürgermeister August Schlutz (1937-45), Wilhelm Schreckert (1946-48), August Pfennig (1948-51) und wieder Wilhelm Schreckert (1951-52) ausgesetzt und mir ihnen natürlich die Gemeindevorstände. Diesem Gremium habe ich seit dem Frühjahr 1948 angehört, bis ich selbst 1952 das Amt des Bürgermeisters übernahm. So habe auch ich mich mit dem seinerzeitigen Geschehen und seinem lauf tiefblickend und nachhaltig beschäftigen müssen.

Schon vor dem Feldzug gegen Frankreich hat das Dorf einen Vorgeschmack von den Auswirkungen eines Krieges erhalten, als die Saarländer aus ihrer Heimat evakuiert wurden. Diese Einquartierungen, die auf eine geringe Anzahl von Familien beschränkt war, dauerten nicht sehr lange. Sie fanden ihr Ende mit dem kurzfristigen Ausgang dieses Teils des Krieges. Mit grauenvoller Gründlichkeit wurde im Oktober 1943 ein großer Teil der Kasseler Innenstadt zerstört. Das hatte eine Massenflucht und –evakuierung auf das Land zur Folge. Noch von den Schrecken der Bombardierung gezeichnet, kamen viele Kasseler Bürger auch nach Altenstädt, natürlich auch die, die hier im Dorf Verwandte hatten. Sie wurden mit sehr viel Anteilnahme aufgenommen. Bei dem unbeschrittenen großen Mitgefühl gab es keine Schwierigkeiten.

Als dann im Jahre 1945 vom Landrat in Wolfhagen eine für unser Dorf doch sehr große Zahl von Deutschen aus der Tschechoslowakei (Sudentenland, Mähren und Böhmen) nach Altenstädt eingewiesen worde war, wurde es mit dem Wohnraum im Dorf sehr eng. Die Evakuierten und die Heimatvertriebenen machten es erforderlich, dass auch der letzte, unbenutzte Raum für ihre Aufnahme in Anspruch genommen werden musste. Altenstädt war damals viel kleiner als heute. In seinen Häusern und Höfen wohnten meist schon 3, wenn nicht gar 4 Generationen zusammen. Der einzige größere Raum war die Wohnküche, alle anderen Räume waren mehr oder weniger kleinere Schlafräume. Wo sollte man da – zusätzliche – größere heimatvertrieben Flüchtlingsfamilien wohnraumgerecht und menschwürdig unterbringen? Wenn es auch auf die Dauer unhaltbar war, eine mehrköpfige Familie in einem einzigen, dazu noch kleinen Raum leben zu lassen, mussten viele zunächst damit vorlieb nehmen, bis sich eine günstigere Lösung ergab. Dann erfolgte selbstverständlich eine Umquartierung. Hier klafften manchmal die Ansichten der Dorfführung mit denen der Einheimischen, aber auch Heimatvertriebene auseinander. Wo keine Einsicht und kein Kompromiss möglich waren, musste leider behördliche Nachhilfe dafür sorgen, dass man sich den Notwendigkeiten fügte. Wo sollte denn die Gemeinde den Wohnraum für eine auf über 1.000 Einwohner gestiegene Bevölkerung hernehmen, wenn nicht von vorhandenem?!

(Es wurde in dieser für ein Dorf turbulenten Zeit bedauerlicherweise nicht daran gedacht, festzuhalten, wie viele Menschen in einem Haus zusammenleben mussten, Einheimische, Evakuierte und Heimatvertriebene. Dann hätte man ein historisches Zeugnis für die erforderlichen Anordnungen des Bürgermeisters und seines Beistandes und die nicht zu vermeiden gewesene Überbelegung de vorhandenen Wohnraumes. Das Zeugnis wäre ein Freispruch für viele getroffene Entscheidungen).

Die ankommenden Heimatvertriebenen wurden in den ersten Tagen von ihren Quartiergebern verpflegt und versorgt, wobei man es – trotz der Zwangswirtschaft – nicht sehr genau nahm. Schließlich hatten die Einheimischen immer noch ein bisschen mehr an Grundnahrungsmitteln, als es auf Karten nah Menge, Gewicht, Stück usw. gab. Nach Recht und Gesetz hätten die Bauern soviel von ihren Erzeugnissen und ihrer Produktion abgeben, abliefern müssen, dass sie nicht besser gestellt gewesen wären, als diejenigen, die ihre Lebensmittel nur nach der Zuteilung auf Karten erhielten. Wer hiernach verfuhr und bei allem ein reines Gewissen hatte, konnte dennoch – über sein Soll hinaus – Überschüsse erwirtschaften, die er – ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen – für sich verwenden konnte. Theorie und Praxis klafften auf dem Lande – naturgemäß – auseinander. Andererseits kam dies vielleicht auch dem Heimatvertriebenen zugute, wenn sich zwischen den Einheimischen und ihm ein gutes Verhältnis herausgebildet hatte. Die meisten von ihn blieben sich ja nicht auf die Dauer fremd, zumal, wenn beide Seiten eine gegenseitige Rücksichtnahme konstatierten.

Schwieriger wurde es, wenn die Heimatvertriebenen gezwungen waren, sich selbst zu versorgen, zu verpflegen und zu kochen. Wo sollte das geschehen können? Aus den letzten Winkeln holte man den letzten hierfür brauchbaren Gegenstand. Not macht erfinderisch, und hier zeigten die Heimatvertriebenen, was man aus Selbsterhaltungstrieb alles zuwege bringen konnte. Unter irgendeinem Dach hatten es die Heimatvertriebenen vielfach zur Führung eines eigenen „Haushalts“ gebracht. Sie waren ja keineswegs anspruchsvoll und fanden sich mit dem ab, was möglich war oder möglich gemacht werden konnte. Den „Flohmarkt“ gab es also schon. Die Heimatvertriebenen lebten praktisch von der Fürsorge des Landes. Die finanzielle Unterstützung – gemessen an den Hunderttausenden, die durchgehalten werden mussten – war so gering, dass sie gerade noch zum Existenzminimum ausreichte. Die Not war erschütternd, hatten doch viele Vertriebene nur das noch retten können, was sie auf dem Leibe trugen. Zugegeben, dass ihnen die Ortsansässigen wie reiche Leute vorkommen mussten, aber auch sie waren auf Dinge angewiesen, die der Zwangsbewirtschaftung unterlagen und die man nur auf Bezugsscheine erhalten konnte. In dieser Beziehung hatte das Bürgermeisteramt mit beiden Seiten seine Schwierigkeiten, weil jeder Antragsteller, dem sein Begehren nicht sofort Rechnung getragen werden konnten, mit der Ablehnung unzufrieden war. Sie waren vielfach des Glaubens, sie würden benachteiligt und andere bevorzugt. Die Entscheidungen fielen aber wirklich nur nach Dringlichkeit und nichts anderem.

Noch enger, noch schlimmer wurde es 1947/48 mit der Einweisung einer größeren Zahl Volksdeutscher aus Rumänien und Jugoslawien, die bereits 1944 und schon früher ihr Land verlassen mussten, um in die deutschen Ostgebiete umgesiedelt zu werden, jetzt aber zum zweiten Male vertreiben wurden. Sie waren wohl die vom Schicksal am härtesten Betroffenen und die Ärmsten unter den Armen. (Zum Teil hatte man diese Volksdeutschen auch in den besetzten Westgebieten Polens ansässig machen wollen.

Es blieb uns gar nichts anderes übrig, als zu helfen, wo zu helfen war. Es musste auch der letzte Einheimische einsehen, dass es ihm doch sehr viel besser ging, als den vom Unheil verfolgten Heimatvertriebenen. So musste es über kurz oder lang zur gegenseitigen Verständigung kommen. Das geschah da, wo der Vertriebene seine Hilfe anbot, zugriff, wo es notwendig war. Es gab ja unter ihnen viele gewitzte Handwerker, die ihr Fach verstandne und das auch immer wieder unter Beweis stellten. Die Bauern waren froh, wenn es unter den Neubürgern Leute gab, die ihre damals noch nicht technisch so hochentwickelten Maschinen instand setzen und –halten konnten. Ich kann es nicht anders sagen: Die Ausgewiesenen haben immer wieder nach Arbeit gesucht, natürlich auch, um etwas zu zuverdienen und wenn es nur um Lebensmittel ging.

Mit der Währungsreform im Juni 1948 besserten sich die Verhältnisse, zunächst sehr langsam, dann aber zusehends. Die Zahl der Evakuierten nahm immer stärker ab, und auch eine Anzahl Sudetendeutscher wanderte bald ab. Es waren Musikinstrumentenbauer, die sich mit ihren Landsleuten vom gleichen Fach in der Bundesrepublik verständigt hatten und im Harz einen eigenen Betrieb begründen wollten. Dann waren es Fachleute aus der Lederbranche, die in Regensburg eine eigene Gerberei einzurichten beabsichtigten. Auch andere hatten schon das Glück, irgendwo Arbeit und Brot zu finden und Altenstädt verlassen zu können.

Es muss in diesem Zusammenhang aber auch noch die „Soforthilfe“ (Gesetz zur Milderung dringender sozialer Notstände vom 08.08.1949) im Rahmen des Lastenausgleichs erwähnt werden. Diese Maßnahme kam reichlich spät: 4 Jahre nach dem Kriegsende. Sie war aber tatsächlich erst nach der Währungsreform möglich. Die Leistungen nach dem Soforthilfegesetz umfassten Unterhaltshilfe, Hausratshilfe, Ausbildungshilfe, Aufbauhilfe und Gemeinschaftshilfe. Ein Rechtsanspruch bestand nur bei der Unterhaltshilfe. Diese erhielten bei Bedürftigkeit Männer über 65 und Frauen über 60 Jahre sowie alle in der Erwerbsfähigkeit um mehr als 50% beschränkten Personen (70,- Dm Monatlich, dazu für die Ehefrau 30,-DM und für jedes Kind 20,-DM; dazu seit 1.1.1951 Teuerungszuschläge von 15,-DM und je 7,50DM für Ehefrau und Kinder). Durch diesen finanziellen Hilfsfond konnte ziemlich viel Bedürftigkeit und Ärmlichkeit abgeschwächt werden.

Hatten die Einheimischen jahrelang die Bürde der Einquartierung auf sich genommen, so mussten sie ihren nicht geringen Beitrag zum Lastenausgleich leisten, der ja eine wirtschaftlich tragbare Schadensteilung zwischen den Kriegs- und Kriegsfolgeschäden in Vermögen oder wirtschaftlicher Stellung hart getroffenen und denen, die ihre Besitzstand ganz oder teilweise bewahrt haben, zum Ziele hatte. Hierdurch hat mancher Einheimischer arg Federn lassen müssen, die auch nicht von heute auf morgen nachgewachsen sind.

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass die Zeit der großen Not nach dem Ende des Krieges von allen Beteiligten hier am Ort mit viel gutem Willen durchgestanden wurde, wenn es auch nicht immer nach Wunsch des Einzelnen ging.

Zu große, ins Gewicht fallende Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Heimatvertriebenen ist es hier nicht gekommen. Aus meiner Sich haben sich das Dorf und seine Einwohner verantwortungsbewusst und untadelig verhalten, wie es nicht anders sei kann, wenn Menschen in Not sind. Aber auch den Evakuierten und den Heimatvertriebenen sei für ihr Verhalten Anerkennung gezollt.

Der beste Beweis dafür ist, dass zahlreiche Ausgewiesene hier geblieben sind, Altenstädt zu ihrer Wahlheimat gemacht und sich mit Einheimischen verschwägert haben. Längst sind sie zu „Alteingesessenen“ geworden.

VI. Altenstädt in der Zeit vor und nach dem Kriegsende 1945 -

Erlebnisberichte Einheimischer - von Georg Feige

(Von Georg Feige, Sonderband Arbeitskreis Heimatgeschichte Naumburg 2/1985)

Zu Anfang des Jahres 1945 überstürzten sich die militärischen Ereignisse. Zwar verbreitete die oberste Heeresleitung in ihren täglichen Wehrmachtsberichten noch Optimismus, als ob eine Umkehr der eingetretenen und gegebenen militärischen Situationen noch möglich und bereits im Gange sei, doch die illusionäre Wunderwaffe blieb aus.

Mit dem Vordringen der Alliierten über de Rhein, dem Zurückweichen und Zurückfluten der deutschen Heeresmassen war auch der zivilen hessischem Bevölkerung klar geworden, was auf sie zukam und was zu erwarten war. Es waren gespannte und besorgte Wochen: Wie würde sich die Kriegsfurie auswirken, wenn Land und Dorf von ihr erfasst werden sollten? Es sah wohl schon nicht mehr so aus, als ob Dorf für Dorf umkämpft werden würde, aber wir könnten sich die feindliche Soldaten gegenüber der Bevölkerung verhalten? Beklommene, furchtsame und bängliche Fragen über Fragen. „Hört ihr, wie der Donner grollt?“

In Altenstädt rechnete man damit, dass die Lebensmittelversorgung möglicherweise auf unbestimmte Zeit nicht gewährleistet werden könnte, und so wurden Unmengen Brot auf Vorrat gebacken und in „Sicherheit“ gebracht. Man hatte – trotz der Zwangsbewirtschaftung der Lebensmittel – doch noch so manche „ahle Worscht“, Speck und Geräuchertes, das alles nicht in „Feindes Hände“ fallen durfte. So wurde alles Essbare unter, über und in Strohballen und anderen geeigneten Verstecken jeglicher Neugier entzogen. Wertsachen wurden – gegen Feuchtigkeit gut gesichert – in Kästen und Kisten vergraben und darüber ein Zustand hergestellt, als ob es sich hier um eine ungenutzte, verwilderte Fläche handele. Rundfunkgeräte – Volksempfänger – verschwanden auf die gleiche Art. Man konnte nie wissen…

In Erwartung des Feindes (bei nicht wenigen sicherlich als Befreier empfunden, Bernd Ritter) aus der Richtung Korbach und in der Hoffnung, ihn noch aufhalten zu können, kam von „höherer Warte“ (dem Ortsgruppenleiter Eysel ?) der Befehl, auf der Straße Monschein Panzersperren zu errichten. Sollte hier ein Kampfgebiet werden? Das kümmerliche Bemühen war natürlich „für die Katz“. Der Gegner hatte sich’s anders überlegt: Er kam aus einer ganz anderen Richtung.

Am Ostersamstag – das war der 31. März 1945 – hörte man in Altenstädt ein rumpelndes, rasselndes Geräusch, das laut vernehmlich aus der Richtung Naumburg kam und kein Ende nehmen wollte. Das Dröhnen und Getöse behielt seinen Gleichklang und kam nicht auf Altenstädt zu. Vorwitzige Kundschafter – waghalsige, von der Neugier geplagt Jungen – hatten von den höher gelegenen Feldern aus das Anrücken und Kommen langer Panzerkolonnen der Amerikaner gesehen. Sie kamen von Netze und rollten von Naumburg über Ippinghausen nach Wolfhagen. Und keine Panzerformation scherte zu einem Abstecher oder „Seitensprung“ nach Altenstädt aus? Nein. War das Dorf strategisch so uninteressant, dass man es recht liegen lassen konnte? Wollte man den kleinen Trupps aufgelöster deutscher Wehrmachtseinheiten Zeit lassen zur letzten Aufspaltung in der Flucht?

Es tat sich nichts. Am Ostersonntag herrschte im Dorf eine unheimliche Ruhe und Spannung. Man konnte und wollte nicht glauben, dass Altenstädt vom weiteren Kriegsgeschehen ausgenommen bleiben würde, aber wann und wie könnte das Unheil eintreffen und sich auswirken?! Diese Ungewissheit. Sie war schon aufregend.

Am Ostermontag (2.4.) war es dann doch soweit: Von Bründersen kommen, rollten etwa 8-12 Panzer in Altenstädt ein, dahinter zahlreiche Lastwagen mit vielleicht an die 200 bewaffneten Soldaten und zu deren Deckung mehrer Jeeps mit in Stellung gebrachten und schießbereiten Maschinengewehren. Logisch, dass die Dorfstraßen menschenleer waren und sich niemand sehen ließ. Die Panzer sperrten die Ausfallstraßen und nahmen an den „Brennpunkten“ Aufstellung. Die Lastwagen fuhren vor die Häuser; die Soldaten sprangen ab, und in Trupps wurde Haus für Haus besetzt und vom Dach bis zum Keller durchsucht, während die Hausbewohner sich nur in einen Raum aufhalten mussten. Die Amerianker suchten nach versteckten deutschen Soldaten, Waffen, Rundfunkgeräten und allem, was ihrer Kriegsführung nachteilig sein konnte. Das alles ging überfallmäßig sehr schnell vor sich. Altenstädt war ein friedliches Dorf, und die Amerikaner konnten versichert sein, dass von ihm keine Gefahr ausging und ausgehen konnte.

So konnte die zur Kampftruppe der Amerikaner gehörende Formation – Paer, Jeeps und überzählige Lastwagen sehr bald wieder abziehen. Zurück blieb eine Besetzung von schätzungsweise 200 Mann. Ihre Ortskommandantur richtete sie im Gasthaus Ritter – später im Haus Ringk, Kasseler Straße – ihre Küche im Gasthaus Schlutz ein. Die amerikanischen Soldaten wurden in Privatquartieren untergebracht. Dazu suchten sie sich die Häuser und Räume aus, die ihnen am besten zusagten. Die Wohnungsinhaber mussten sehen, wo sie blieben. Gegebenfalls mussten sie ihn zum Wohnen ungeeigneten Nebenräumen oder gar mit Scheune zunächst und ab sofort eine totale Ausgangssperre, die dann gelockert und dann und dann ganz aufgehoben wurde. Um 21.00 Uhr war „Zapfenstreich“. Nach dieser Zeit durfte sich niemand mehr auf der Straße sehen lassen. Die Besatzungstruppe richtete zu ihrer eigenen Sicherheit einen Streifendienst ein. Mehrere Patrouillen kontrollierten Tag und Nacht die Straßen.

Von der wirklich kriegsmüden Einwohnerschaft war nicht das Geringste zu befürchten. Sie war schon allein dafür dankbar, dass ihr Leib und Lebe erhalten blieb und von den vorher gehegten Befürchtungen nicht viele übrig bleib. Man war ja heilfroh, dass das Dorf von den eigentlichen Kriegshandlungen, den Kämpfen mit der Waffe, verschont geblieben war. Haus und Hof blieben glücklicher- und dankbarerweise erhalten. Noch war der Krieg nicht aus, aber dass er in seiner ganzen Unmenschlichkeit noch einmal „zurückkomme“, das glaubte niemand mehr.

Der seit 1937 amtierende Bürgermeister August Schlutz wurde seines Amtes enthoben. Um von ihm, den Amerikanern erwünschte (auch in politischer Hinsicht) Aussagen zu erhalten und ihn dazu zu zwingen, wurde er von einem amerikanischen Kommando mit der sicherlich nur vorgespielten Absicht seiner Erschießung bis an den Rand des Wolfholzes geführt. Der abgesetzte Bürgermeister blieb jedoch „standhaft“. Er hatte keine Aussagen zu machen. So wagte man auch nicht, die Drohung der Erschießung wahrzumachen und … entließ ihn. Mehr Entgegenkommen fanden die aushorchenden Amerikaner dann doch durch mehrere weniger diskrete oder distanzierte Einheimische, wozu sich wohl eine kritische Stellungnahme erübrigt. Julius Cäsar hat sich zur Genüge darüber geäußert. [nach meiner Info wurde viele Nazis verschont – das heißt zu wenig Stellung genommen; hier muss dem Verfasser in seiner Bewertung widersprochen werden, Bernd Ritter].

Anstelle des seines Amtes entlassenen Bürgermeisters August Schlutz, setzten die Amerikaner Heinrich Oeste ein. Es ließ sich nicht feststellen, weshalb der von den Amerikanern bevorzugte Heinrich Oeste Bürgermeister wurde. Er wurde allerdings auch schon um den 20. August 1945 von Wilhelm Schreckert abgelöst. Auch die Gründe hierfür sind undurchsichtig. Wilhelm Schreckert – von Haus aus ein ruhiger, gutmütiger Mann – wird ein korrektes und gerechtes Verhalten – unparteiisch (obwohl Sozialdemokrat – Anm. Bernd Ritter), fair und redlich – nachgesagt.

Abgesehen davon ermittelten die Amerikaner – aus den Bürgermeister-Unterlagen – auf Urlaub befindliche deutsche Soldaten in Altenstädt, die daraufhin unverzüglich aufgegriffen und in die Gefangenschaft (Bad Kreuznach) gebracht wurden. Es waren dies: Wilhelm Ritter, Christian Theis, Georg Peter, Heinrich Gerhold, … Spohr und – sehr wahrscheinlich – dem Berichterstatter nicht genannte weitere Altenstädter. Drei von ihnen waren nach Cherbourg an der Kanalküste in Frankreich transportiert worden. Sie kamen ein Vierteljahr später in die Heimat zurück. Leider kann über den Verbleib der anderen Gefangenen und ihre Rückkehr nichts ausgesagt werden.

Selbstvrständlich wurden auch einige Mitglieder de NSDAP eingezogen und interniert. Es fiel den Amerikanern ja nicht schwer, zu den für sie wichtigen Angaben zu kommen. Wo sollte es keinen Ortsgruppenleiter, Lehrer Eysel, wurde der wohl berechtigte Vorwurf gemacht, zu wenig tolerant gewesen zu sein, ganz besonders gegenüber den französischen und polnischen Gefangenen, die den Landwirten zur Arbeit zugeteilt waren. Diese Arbeitshelfer wohnten bei den „Arbeitgebern“. Nach der Vorschrift durften diese ihre Helfer nicht an ihrem Tisch dulden; sie sollten „entfernt“ abgespeist werden. So genau nahmen es aber die Bauern nicht, die ein gutes Verhältnis zu den ihnen zugeteilten Gefangenen hatten. Wo der Ortsgruppenleiter Verstöße gegen das Gebot feststellte, „explodierte“ er förmlich. Sein zu hartes Verhalten gegen die (acht) Polen und (drei) Polinnen musste sich nach der Besetzung Altenstädts durch die Amerikaner in Feindseligkeit den Deutschen gegenüber verkehren. Sie verließen ihre bisherigen Wohnstätten und quartierten sich in der Schule ein, dort, wo auch Eysel gewohnt hatte. Wo sie nicht auf Amerikaner stießen und ihnen kein starker Widerstand entgegengesetzt wurde, holten sie sich aus den Häusern alles, was sie brauchen konnten. Als der Bürgermeister den Einheitsführer eine am Ortsausgang (Wolfhager Straße) zeltenden polnischen Militärverbandes bat, er möge doch seine Landsleute von derartigen Überfällen und Plünderungen abhalten und die wehrlosen Einwohner schützen,soll ihm die Antwort gegeben worden sein, wenn er sich nicht schnellstens entferne, würde ihm mit der Waffe nachgeholfen. Die Schulchronik berichtet jedenfalls, dass die Schule in einem nicht wiederzugebenden Zustand verwüstet wurde. Mehrer Augenzeugen sagten aus, dass es für Altenstädt noch ein Glück gewesen wäre, dass die Amerikaner die Besatzungsmacht gewesen sei. In einem anderen Falle wäre es den Einheimischen schlecht ergangen. [leider auch ein Hinweis dafür, dass die Kriegsgefangenen in Altenstädt offensichtlich nicht gerade gut behandelt wurde, Bernd Ritter]

Mit den Amerikanern ließ es sich leben. In der Anfangszeit – bis zum offiziellen Kriegsende – waren sie äußerst streng und unnachsichtig, aber durchaus fair. Dann lockerte sich das gegenseitige Verhältnis im Laufe des Sommers mehr und mehr. Die Küche der amerikanischen Soldaten ging ziemlich großzügig mit den Lebensmitteln um. Was nicht verwertet wurde, das warfen sie in eine Grube nahe der Küche: Verpflegungsreste, Abfälle, Kaffeesatz und vieles Ungenante. Was die Evakuierten glaubten, sich davon doch noch nutzbar machen zu können, das holten sie sich, … und die Amerikaner hatten ihren Spaß daran! Nach Kriegsschluss wurde das anders, menschlicher. Was die Küche übrig hatte, das wurde jetzt nicht mehr weggeworfen, sondern verteilt. Nicht nur Evakuierte, auch die Altenstädter konnten sich Verpflegungsüberstände in geeigneter Behältern abholen, es gab in dieser Beziehung keine „Feindschaft“ mehr. Hier kündigte sich auch schon die spätere Marktwirtschaft an: Die Amerikaner hatten einen großen Bedarf an Eiern, Souvenirs (nach amerikanischen Geschmack) und anderem; die Deutschen hatten Sehnsucht nach Schokolade und Zigaretten. Der Tauschhandel blühte. Allmählich wurde es den jungen amerikanischen Soldaten bei dem eintönigen Dienst (Exerzier- und Sportplatz war an der Ecke der Wolfhager Straße/ Kasseler Straße [zu dieser Zeit Wiese, heute „Auf dem Lindengarten“, Bernd Ritter]; der Schießstand am Altenstädter „Hauptbahnhof“) immer langweiliger. Sie suchten und bemühten sich um Anschluss bei den Einheimischen. Viel Glück scheinen sie aber bei der holden Weiblichkeit nicht gehabt zu haben, sonst müsste darüber etwas zu berichten sein. Altenstädt hatte keine städtischen Verhältnisse zu bieten und „Veronikas“ offensichtlich auch nicht. Die Moral in einem Dorf - zu dieser Zeit - ist doch nicht mit der des „Fortschritts“ von heute zu vergleichen. Zur damaligen Zeit hatten der alteingesessene Dörfler und auch die Dörflerin keine Veranlassung, die ihnen nun einmal angeborene Abneigung gegen alles Fremde jetzt zu ändern und aufzugeben. Schließlich haben die langen Kriegsjahre, viele Jahre der Not nicht das Gedächtnis und die Erinnerung ausschalten können, dass Familienangehörige gefallen waren, in der Gefangenschaft lebten oder noch im kämpferischen Einsatz waren. Die allgemeine Gemütslage, die niedergeschlagene Seelenverfassung, war kein Grund, sich über die gegebene Wirklichkeit auf die billigste Weise hinwegzusetzen, auch wenn der unselige Krieg endlich, endlich sein Ende gefunden hatte. Die unabsehbaren Folgen des Krieges waren ja zu erwarten….

VII. Heimatvertrieben in Altenstädt - eine Aufstellung

Die Zusammenstellung erfolgte nach unterschiedlichen und unvollkommenen Unterlagen - keine Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit

Quelle: Arbeitskreis Heimatgeschichte Naumburg, Sonderband 2/1985; Georg Feige

+ Ergänzungen/ Korrekturen von Brigitte Reinhold (08/08, vielen Dank!)

Es gab nach dem Krieg auch komische und lustige Geschichten, trotz des Leids, das aufgrund der Folgen des schrecklichen Krieges herrschte.

a) Dünnes Bier

(von Fritz Ritter, Jahrgang 1929)

Nach dem Krieg gab es weiterhin - wie auch schon in den Kriegsjahren - nur sehr “dünnes” Bier, d.h. der Alkoholanteil des Gerstensaftes war sehr gering. So musste man schon einiges trinken, um beschwipst oder gar betrunken zu werden.

An einem Tag einige Wochen nachdem die US-Amerikaner Altenstädt besetzt hatten, fingen einige der Gäste bei “Doben” (Gasthaus Schlutz, Ecke Wolfhager Straße/ Kasseler Straße) an zu singen. Den Grund fand Wirt Schlutz recht schnell heraus: er hatte die Fässer verwechselt. Die Amerikaner versorgten sich nämlich mit ihrem eigenes Bier mit entsprechend höherem Alkoholanteil. Durch diesen Zufall kamen also einige Altenstädter seid langem mal wieder in den Genuss von richtigem Bier.

b) Hier ist noch Platz für Deine Erinnerungen...